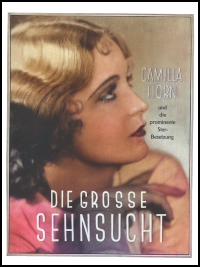

Originaltitel: Die große Sehnsucht. Skizze aus dem Tonfilmatelier 1930; 91 min.; Regie: Steve Sekely; Darsteller: Camilla Horn, Theodor Loos, Harry Frank, Paul Kemp, Berthe Ostyn, Anna Müller-Lincke; Cicero-Tobis-Film.

Die goße Sehnsucht einer Komparsin ist die Solorolle. Als ein Star versagt, bekommt sie eine solche, verliert aber, kaum arriviert, ihren bisherigen Kollegen und Geliebten, der sich mit der neuen Situation nicht abfinden kann.

Zusammenfassung

Im Tonfilm-Atelier ist Aufnahme. Friedrich der Große spielt Flöte. Durch die Mittagspause wird die Aufnahme unterbrochen. Darsteller und Komparsen eilen zur Kantine. In der Kantine sitzen unter anderem Schlettow, Maria Paudler und Luis Trenker in angeregter Unterhaltung. – Eva van Loe, eine junge, hübsche Komparsin, kommt eilig herbei, um ihren Verlobten, den jungen Komparsen Paul Wessel, für eine Minute sprechen zu können. Sie ist in einem anderen Atelier, in dem der bekannte Regisseur Hall einen Film dreht, beschäftigt. Hall dreht eben eine große Kabarett-Szene mit der Hauptdarstellerin Marventa. Der Regisseur Hall ist mit der Marventa unzufrieden. Schließlich kommt es zu einem Ausbruch der Marventa, der zu einer Unterredung zwischen ihr und dem Regisseur führt. In dieser Unterredung erklärt ihr der Regisseur, daß sie der Rolle nicht gewachsen sei. Gelegentlich fällt der Blick des Regisseurs Hall auf Eva van Loe. Eva wird von diesem Blick so beeinflußt, daß sie sich den Mut nimmt, ihn anzusprechen. Aber er lacht sie aus, als er merkt, daß sie die Starrolle spielen will. Conrad Veidt kommt zu dieser Unterredung hinzu und glaubt in Eva bereits den neuen Star Halls zu erblicken. Eva entfernt sich verlegen und Hall klärt Veidt über seinen Irrtum auf. – Während in der Garderobe Anny Ondras eine sehr lustige Geburtstagsfeier stattfindet, sucht Hall im Büro des Ateliers unter den zahlreichen Photos eine Frau als Ersatz für die abgesetzte Hauptdarstellerin Marventa. Aber er findet nicht das richtige und läßt schließlich das Manuskript Eva zusenden, mit der Aufforderung, am nächsten Morgen Probe zu spielen. – In ihrem bescheiden möblierten Zimmer finden Eva und Paul das Manuskript vor. Beide sind über die große Chance, die sich Eva bietet, überglücklich. Mit Feuereifer probiert Paul gleich die Szene mit Eva. Am nächsten Morgen hat Eva mit ihrem Partner Fritz Kortner Probe und wird engagiert. – Von diesem Augenblick an wird Eva dem Mann, den sie liebt, immer mehr entfremdet. Ihre berufliche Arbeit, ihre Verpflichtungen, die sie als aufgehender Stern hat, lösen sie langsam von Pauls Seite. Während einer Szene im Vorführungsraum, in der Teile des gedrehten Films vorgeführt werden, kommt es zu einer ernsten Auseinandersetzung zwischen Paul und Eva. – Aber Eva liebt Paul leidenschaftlich, und bei einer Gesellschaft, die Hall gibt und der eine Reihe prominenter Filmleute beiwohnen – Lil Dagover, Olga Tschechowa, usw. – hat sie einen schweren seelischen Zusammenbruch. Doch Hall versteht es, sie wieder aufzurütteln. – Sehr schnell ist aus der kleinen Komparsin die große Frau des Films geworden. Ueberall sind ihre Bilder zu sehen, überall wird von ihr gesprochen. Aber als eines Tages ein Komparse behauptet, daß Eva ihre Karriere nur dem Umstand verdanke, daß sie mit Hall ein Verhältnis angefangen habe, schlägt Paul den Verleumder zu Boden. Dann eilt er in die Garderobe zu Eva, die eben dabei ist, sich für die große Revue-Szene, die heute in Gegenwart der Pressevertreter gedreht werden soll, anzukleiden. Paul erklärt Eva, daß alles zwischen ihnen zu Ende sei. Bevor die tief erschrockene Eva etwas erwidern kann, ist er fortgeeilt. – Eva will ihm nach, wird aber von Hall zurückgehalten. Doch als Hall sieht, wie Eva leidet, fragt er sie mitleidig, ob er die Aufnahme abbrechen soll. – – – In diesem Augenblick entscheidet sich Eva endgültig für ihren Beruf.

– – – – – – – – – –

Als Mittelpunkt der großen Revue-Szene erscheint sie kurz darauf im Atelier und erntet stürmischen Beifall.

Kritik (Georg Herzberg, Film Kurier #201, 08/26/1930):

Die Vorspannschlange ist am Verenden. Wieder einmal ein Film, der nach dem Haupttitel sofort anfängt. (Was wäre das für ein Vorspann geworden, bei 36 Stars und ebensovielen technischen Mitarbeitern !)

„Die große Schnsucht“ haben alle die vielen kleinen Komparsinnen und Komparsen – nach der großen Rolle. Nach dem Moment, wo das Regisseur-Auge auf ihnen haften bleibt. Nach der Chance, daß es eines Tages Krach mit dem großen Star gibt und über Nacht eine Lücke ausgefüllt werden muß.

Dankbares Sujet, denn es bringt allgemein Menschliches in dem bunten flirrenden Milieu des Ateliers. Der Stoff ist in seinen Grundzügen „Phäa“ nicht unähnlich, er verzichtet aber auf das mit geteilten Gefühlen aufgenommene philosophierende Nebenbei. Dafür wird das Mädel nach und nach seinem Bräutigam, dem braven, unbegabten Jungen, entfremdet. Und es gibt für die beiden kein happy ending wie seinerzeit bei dem Metro-Film der charmanten Marion Davies.

Damals, in Hollywood, spielten Chaplin und Fairbanks als Komparsen. Diesmal gibt es die große Parade deutscher Stars. Alles, was in Berlin war und Zeit hatte, ist dabei. Von A bis V (Amann bis Verebes). Suche Deinen Liebling, und Du wirst ihn finden.

Hans H. Zerlett, der Autor, hat mit wirklichem Geschick für alle diese „Edel“komparsen ein Plätzchen in dem Film geschaffen. Jeder hat ein charmantes Röllchen gekriegt, keiner steht nur daneben, was die Gefahr einer solchen Idee ist. Auch die zweite Gefahr, daß der Film durch die vielen Einschübe heillos zersplittert wird, ist umgangen worden.

Wer im einzelnen für den Film verantwortlich ist, ist nicht leicht festzustellen. Stefan Szekely, ein neuer Mann, zeichnet als Regisseur, Kurt Bernhardt als künstlerischer Berater, die Herren Tuscherer und Pasternak als Produktionsleiter, und schließlich auch noch Paul Henckels als Leiter der Dialoge.

Die Delikatessen für das Publikum werden natürlich die Auftritte der Stars sein. Da begleitet Liane Haid ihre Schminkzeremonie mit entzückendem Wiener Geplausche, da rasselt Ernst Verebes ein paar tolle Stepschritte runter, da sind Liedtke, Veidt und Kortner zu hören, da liefern Maria Paudler und Paul Heidemann eine Parodie des „Blauen Engel” und da muß sich Richard Eichberg eine gelungene Kopie durch Ludwig von Wohl gefallen lassen.

Die Hauptrolle spielt Camilla Horn. Ohne Zweifel eine Tonfilmbegabung. Sie hat viele blasse Worte und ein nicht leichtes Chanson zu sprechen. Am besten ist sie, wenn sie absichtlich schlecht spielt, und in dem zündenden Schluß-Schlager des wieder einmal schmissig notensetzenden Friedrich Holländer: „Ich wünsche mir ein happy end”.

Theodor Loos gibt glaubhaft und mit Haltung den Regisseur, Paul Henckels einen dienernden Aufnahmeleiter, Irma Godau eine munter plappernde Komparsin. Paul Kemp hat als Regieassistent eine große Komikerrolle, seine Schwipsszene mit der Imitation von Karlweiß ist ausgezeichnet.

Berthe Ostyn erweckt in der undankbaren Rolle des abgesetzten Stars Sympathie. Harry Frank muß sich wieder einmal mit einer Rolle herumplagen, die ihm keineswegs liegt. Was mit diesem befähigten Schauspieler nach dem „Tiger” für Fehlbesetzungen geliefert wurden, stellt den Verantwortlichen kein gutes Zeugnis aus. Man kann nicht eine der Rolle nach unbedeutende Figur mit einem Mann besetzen, der nun einmal energisch und intelligent aussieht und nicht über seinen eigenen Schatten springen kann.

Stefan Szekely findet, obwohl der „Schuß im Tonfilmatelier” manche Wirkung vorweggenommen hat, noch viele Möglichkeiten, dem Zuschauer den Atelierbetrieb interessant zu rauchen.

Phototechnisch ist der Film hervorragend. Mutz Greenbaum kriegt nicht nur das Kunststück fertig, jedem Star seine richtige Beleuchtung zu geben, sondern gefällt auch durch originelle Einstellungen. (Das langsame Abgleiten der Kamera schafft sofort die notwendige Atelier-Atmosphäre).

Für den klaren und verständlichen Ton zeichnet Alfred Norkus. Die Bauten lieferten Sohnle und Erdmann.

Der Film hatte auf „offener Szene” und zum Schluß starken Beifall.