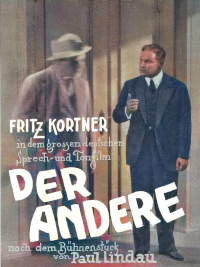

Originaltitel: Der Andere. Kriminaldrama 1930; 91 min.; Regie: Robert Wiene; Darsteller: Fritz Kortner, Heinrich George, Käthe von Nagy, Oskar Sima, Eduard von Winterstein, Hermine Sterler, Julius Falkenstein, Paul Bildt, Ursula van Diemen, Otto Stoessel; Terra-Tobis-Film.

Ein gefürchteter Staatsanwalt erleidet durch Überarbeitung eine Spaltung des Bewußtseins. Tagsüber geht er in seinem Berufe auf, des Nachts treibt er sich mit Mädchen in Kaschemmen herum ohne sich am Morgen an die Vorgänge der Nacht erinnern zu können. Als er nach einem von ihm begangenen Raubanfall und Einbruch von seinem Doppelleben hört, bricht er zusammen. Doch die Erkenntnis seines Zustandes läßt ihn die Krisis überwinden, und er gesundet.

Zusammenfassung

Gerichtsverhandlung: Der Staatsanwalt Hallers hatte die strengste Bestrafung des Mörders verlangt. „Wenn Ihre Vorschläge, Herr Professor Köhler, akzeptiert würden“, ruft er dem medizinischen Sachverständigen zu, „müßte man ja alle Gefängnisse zu Sanatorien umbauen. Nicht Menschlichkeit, strafende Gerechtigkeit muß das Leitprinzip der Rechtspflege sein !” Die „rote Male“, die Freundin des Mörders, außer sich vor Wut über die Herzlosigkeit Haller’s, wartet vor dem Gerichtssaal auf ihn, um an ihm dafür Rache zu nehmen, daß er ihren Freund eingesperrt hat. Zu Hause angelangt, fühlt der Staatsanwalt ein plötzliches Versagen seiner Nerven. Hemmungen, sonst unbekannte Gefühle, peinigen ihn. Sobald er allein in seinem Zimmer ist, schläft er ein. Plötzlich erwacht er, sein Körper strafft sich, energiegeladen sieht er auf, zieht den alten Rock seines Sekretärs an und schleicht aus dem Hause. – Die Braut des Staatsanwalts wird in der Dunkelheit von einem Manne angefallen. Ehe ihr jemand helfen kann, ist ihr kostbarer Schmuck verschwunden und mit ihm der Täter. – Den Staatsanwalt treibt es in das Hippodrom, wo ein junges Mädchen es ist die „rote Male“ – auf ihn wartet. Man nennt ihn dort den „Freiherrn“. – Vom Hippodrom aus geht das Paar in das Stammlokal der Unterwelt, wo Grünspecht, ein Gannove, bei seinesgleichen Stimmung gegen den „Freiherrn“ zu machen versucht den man für einen Spitzel hält. Es kommt zu einer Keilerei, bei der der „Freiherr“ Sieger bleibt, weil Dickert, der Wirt des Kellers, ihm beisteht. Die „rote Male“ hat Feuer gefangen, aber ein unbekanntes Etwas warnt sie vor dem Fremden. – – – Da hält die Polizei im Bouillonkeller eine Razzia ab. Es gelingt der „roten Male“, den „Freiherrn“ noch rechtzeitig zu verstecken, obwohl die Kriminalbeamten das ganze Haus durchsuchen. Aus Dankbarkeit für die Rettung schenkt er ihr den prächtigen Halsschmuck seiner Braut. Male zuckt auf: Jetzt, ja, jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst an den Staatsanwalt, diesen Bluthund, diesen Menschenschinder. Erinnerung überwältigt, packt sie den „Freiherrn“ um den Hals. Fester und fester würgt sie ihn, bis er röchelnd und mit letzter Mühe sich von ihren gewaltsamen Griffen befreien kann. „Bist du wahnsinnig ?“ schreit er sie an. „Schlag ihn tot, diesen Lumpen !“ stöhnt Male, „und ich will dir gehören.“ Der „Freiherr“ will alles tun, was sie wünscht. Darum macht er sich gemeinsam mit Dickert auf den Weg, um den Staatsanwalt zu beseitigen. – Grünspecht, wütend, daß man seine „Mitarbeit“ verzichtet hat, geht zum Polizeirevier und „verpfeift“ die beiden. – – – Diese sind inzwischen in die Villa des Staatsanwalts eingedrungen. Dickert breitet aus alter Gewohnheit eine große Decke aus und versucht, alles, was nicht niet- und nagelfest ist, zusammenzuraffen. Anders der „Freiherr“. Er kennt nur einen Wunsch: den Staatsgewalt umzubringen. Er greift einen schweren Gegenstand und dringt damit in das Schlafzimmer seines Opfers, steht vor dem Bett, holt zum Schlage aus, da – – fällt er ohnmächtig um. Als er wieder erwacht, ist er nicht mehr der „Freiherr“, sondern wieder der Staatsanwalt. Er sieht Dickert im Nebenzimmer bei der „Arbeit“. „Was wollen Sie hier ?“ herrscht er ihn an. Dickert glaubt, sein Kumpane mache „Umschlag“. Als er jedoch den wahren Sachverhalt erkennt, sieht er sich verraten. Es kommt zum Kampf zwischen beiden. In diesem Moment erscheinen die von Grünspecht benachrichtigten Polizisten. Hallers, der Staatsanwalt, nimmt den Einbrecher ins Verhör. Dem Staatsanwalt fehlt heute seine sonnige Ruhe und Sicherheit. Er weiß mit den Aussagen von Dickert nicht viel anzufangen und läßt ihn schließlich laufen. – – – Vergebens sucht die Polizei den von Grünspecht verpfiffenen „Anderen”. Dickert stürmt zur „roten Male“, um ihr zu verraten, wer ihr neuer Verehrer sei. Der Staatsanwalt sitzt an seinem Schreibtisch. Er ist müde, abgespannt von Gedanken heimgesucht, die er nicht vertreiben kann. Da wird ihm eine Besucherin gemeldet, die „rote Male“. Er will sie abweisen, da er sich nicht entsinnt, sie zu kennen, aber die „rote Male“ verschafft sich gewaltsam Zutritt. Erstaunt blickt er auf sie; noch immer weiß er nicht, mit wem er es zu tun hat. Doch das Mädchen versteht es. ihn bald über alles aufzuklären. Die Schmuckstücke, die es von ihm geschenkt erhielt, die Würgemale am Halse und eindringliche Fragen helfen schließlich dem Staatsanwalt dazu, sich langsam auf sein zweites Leben zu besinnen. Erschüttert bricht er zusammen, angstvoll flieht die „rote Male“. Seine Schwester, die ihn ohnmächtig in seinem Lehnstuhl auffindet, benachrichtigt sofort den Arzt; es ist derselbe, der in dem Prozeß als medizinischer Sachverständiger auftritt. Professor Köhler ist überzeugt, daß der Staatsanwalt geheilt werden kann, andererseits aber so um ihn besorgt, daß er noch andere Aerzte zur Untersuchung mit heranzieht. Den Vorsitz beim Konsilium führt der Direktor der Landesirrenanstalt. Dieser behauptet, daß der Staatsanwalt unheilbar sei und sein Leben in einer geschlossenen Anstalt verbringen müsse. Diesem Standpunkt tritt Köhler mit aller Energie entgegen. Es kommt die Stunde, in der die Krisis auszubrechen pflegt und vor der auch Staatsanwalt Hallers zittert. In seinem Salon warten die drei Aerzte und seine Schwester, vor der Tür sind Wärter der Irrenanstalt postiert, um nötigenfalls einzugreifen. Plötzlich vernehmen die Aerzte Stöhnen und Schreien. Es hört sich an, als wenn zwei Menschen miteinander ringen. Staatsanwalt Hallers begegnet in seiner Phantasie dem „Anderen“, der ihn suggestiv verleiten will, sich umzugestalten – doch mit aller Energie wehrt er ab; er ringt mit dem „Anderen“, mit sich selbst. Die bange Frage: Wer hat gesiegt ? – der Staatsanwalt Hallers oder der Andere ? wird beantwortet: die Tür öffnet sich, Hallers erscheint, er hat die Krisis überstanden.

Wie „Der Andere“ entstand.

Erinnerungen an die ersten Darsteller des Bühnenwerks meines Vaters von Hans Lindau.

Die Idee zu „Der Andere“ hat mein Vater vermutlich einer Arbeit seines Bruders, Leopold Lindau, entnommen, der sich zu einer Zeit, als noch niemand an englische Novellen dachte, mit Uebersetzungen aus dem Englischen befaßte. Unter seinen Arbeiten befand sich auch „Der seltsame Fall des Dr. Jackel und Herrn Hyde, eine wunderbare Geschichte von Stevenson“. Es wird hier die Möglichkeit angenommen, daß ein Mensch gleichsam seine bessere und schlechtere Seelenhälfte durch einen künstlichen Schnitt voneinander trennen könne, sodaß fortab jede ein selbständiges geistiges Leben führe. Dies geht dann soweit, daß ein Verbrecher und ein edler Wohltäter der Menschheit in höchst sonderbarer Personalunion einander abwechseln. – Die Idee des sogenannten alternierenden, will sagen abwechselnden Bewustseins hat aber auch in der psychiatrischen Wissenschaft Literatur hervorgerufen, und hier liegt offenbar ein weiterer Quell rund für das von meinem Vater benutzte Thema. Von Anfang an, seit der Erstaufführung des Dramas am 20. April 1893 in Dresden, stellte sich heraus, wie wirksam das Theaterstück in guter Besetzung war. Damals setzte es Theodor Lobe in Szene und spielte auch die Hauptrolle; ihn löste später Karl Wiene ab. In den anderen wichtigen Rollen waren ebenfalls Künstler hohen Ranges beschäftigt. – Der Dresdener Aufführung sollte bald die Berliner und vorher noch eine ganz besonders erlesene in Meiningen folgen, wo mein Vater später selbst Hoftheater-Intendant wurde. Friedrich Mitterwurzer gab den Staatsanwalt zuerst in München und brachte dann das Stück zu einem Gast spiel nach Berlin mit. Im Lessing-Theater, dessen Direktor damals noch Oskar Blumenthal war, wurde „Der Andere“ am 18. November 1893 gegeben: der Künstler feierte als Hallers einen seiner größten – und leider auch letzten – schauspielerischen Triumphe. Es hat vielleicht noch für alle die, wenn sie sich jener Zeit auch nicht persönlich erinnern können, einiges Interesse, den Theaterzettel Jenes Gastspiels von damals zu lesen: Oskar Sauer, Gustav Kober, Franz Guthery, Franz Schönfeld, Karl Waldow, Oskar Höcker, Maria Retsenhofer, Frieda Wagen, Hermine Reichenbach und Tilly Waldegg. – Zu einer besonderen Festlichkeit hatte der Herzog Georg von Meiningen einige Tage vorher, am 13. November, die Aufführung in seinem Theater gestattet, wozu er aus nah und fern Gäste einlud. Unter den Mitwirkenden befanden sich u. a. Klara Salbach, Georg Engels als Dickert, den Staatsanwalt gab Ludwig Wüllner. Auch der damals noch wenig genannte Albert Bassermann stand in einer kleinen Rolle auf jener Bühne. Er sollte später anläßlich der ersten, damals noch stummen Verfilmung des Bühnenwerks die Hauptrolle spielen, dieselbe Gestalt, die Jetzt im Tonfilm Fritz Kortner verkörpert und die der große französische Schauspieler Gémier auf den französischen Sprechbühnen bereits über 2000 mal dar-gestellt hat.

Kritik (Ernst Jäger, Film Kurier #190, 08/13/1930):

Es ist mit diesem Terra-Film (Max-Glaß-Produktion) viel gewonnen. Ein anregender Film, überraschend gelöst im Dramaturgisch-Technischen, eine Spielplanbereicherung. Der bisher sicherste Herbsterfolg.

Trommelt ! Trommelt ! Das ist ein Tonfilmwerber (gegenüber der drohenden Unzahl einschläfernder Mittelfilme). Es ist kein Standardwerk, nichts zum Zweimalsehn – aber einer der wenigen Filme bisher, die nicht leer laufen.

Schon beim Debüt des Dr. Glaß im Tonfilm, konstatiert man: Er beherrscht das neue Metier. Das kann nicht überraschen, einem, dem schon beim stummen Film die glatt-abgewogene, auch dramaturgisch gut kalkulierte Produktion gelang, kommt heute die gesteigerte Ausdruckskunst des Tonfilms zugute.

Als Stoff hat man gewählt: Den „Anderen“, der schon 1913 in der Verfilmung von Max Mack mit Albert Bassermann eines der ersten großen literarischen Ereignisse der frühen Filmaera war. Viel Ehre für ein äußerliches Dramotett, das schon 1893 auf die Bühne kam, französierendes Sensationsstück, Bombenrolle für einen Schauspieler, routinierte Dramaturgie – nun, man lernt das heute ja wieder schätzen, Handwerkskönnen und den packenden Stoff, zu dem nun die Zeit noch zugedichtet hat. Seit 1893 ist ja Freud gekommen, die Psychoanalyse und – eine Revolution der bürgerlichen Anschauungswelt. Der Krankheitsfall des Staatsanwalts mit dem gespaltenen Ich, der Rechtsverteidiger ist und gleichzeitig Verbrecher, wird heute als keine unglaubliche klinische Abnormität mehr angesehen, man hat das schon in den Zeitungen gelesen . . . Von den Staatsanwälten und Rechtsanwälten, die auch „Menschen“ sind. Andere Götzen sind umgeworfen, in andere psychische Tiefen drang eine in die Höllen des Krieges gestürzte Zeit.

Man tat darum gut daran, den spannenden Kriminalfall des Staatsanwalts an Stelle seines Krankheitsfalles zu behandeln.

Eine tragische Nacht des Staatsanwalts Hallers wird zum mitreißenden Kriminalerlebnis, tonfilmisch virtuos behandelt. Produktionsleitung, Autor —Dr. Johannes Brandt: Regie – Robert Wiene – leisten hier im Bunde mit den Bild- und Tonbehandlern Farkas und Behrens Hervorragendes. Außerordentlich sachgemäß wirkt der pausenlose, durch keine Abblendungsmätzchen gehemmte Schnitt, der auf ein klug vorbereitetes und durchdachtes Drehbuch schließen läßt. Die dramaturgische Formung des Stoffes läßt Sprache einsetzen, wo zu sprechen ist und Schweigen herrschen, dort wo es im Milieu oder um die Menschen liegt. So verfolgt man eine der gekonntesten, geschicktesten, überzeugendsten Tonfilm-Stilgebungen, die für solche Themen vorbildlich ist.

Jetzt wird die Stille nicht mehr „markiert“, sie lagert hier wirklich zwischen den Dingen und Taten, und die Konzession an unvermeidliche Tonfilmrequisiten, wie das stets drohend bereitstehende Klavier oder die anderen beängstigenden Musikerreger, ist auch fast ganz vermieden.

Es ist hier erreicht:

Zwischen dem Halbdunkel des Bildes, ja einmal einer fast völligen Düsternis – : die „Lautlosigkeit“ der Menschen, die ein Schritt aufscheucht oder ein flüsterndes Wort warnt, diese Selbstverständlichkeit knappen Lebensausdruckes, hier ist sie gelungen, hier ist sie gekonnt.

Fritz Kortner spielt den Gespaltenen. Ihm fehlt die große Gelegenheit, ein Plädoyer gegen sich selbst zu halten. Eine der wenigen verzeichneten Szenen, die beweisen, wie er gehemmt wird: Als die Nervenkrise bei ihm eintritt und er erkennt welche Pfade der “Andere” in ihm, mit ihm wandelt – hört man einen Tobsüchtigen hinter der Tür schreien. Das ist falsch, gerade da hätte man den Staatsanwalt sehen und hören müssen, sein befreiendes Plädoyer gegen sich selbst. So muß Kortner nur Uebergänge spielen, das liegt ihm nicht. Mimisch wirkt er schwach, das Spiel der Nerven gab Werner Kraus in dem psychoanalytischen Film „Geheimnisse einer Seele” überzeugender und beunruhigender. (Und dieses böse Äugenspiel, Großintrigantenkunst vor Iffland !) Einmal kann er sich entfesseln. Da fällt er – stumm – wie ein Tier über das kleine Nuttchen her, das ihm so gar nicht gewachsen ist. Natürlich hat sein Staatsanwalt Format, aber charakteristisch, daß er am meisten anspricht, wenn er nett und fast belustigt nachts im Hippodrom mit seinem Mädchen flirtet oder auf sachlich-ernste Art die Verbrecher verhört . . .

Den ganz großen Darstellererfolg des Films bringt Heinrich George. Alle Register seines Innern brummen, knurren, wispern, drohen, pressen, necken aus dem Lautsprecher heraus. Er spielt in eine Figur einen Menschen hinein – und selbst der (tonkompositorisch an sich sehr gute Gassenhauer Friedrich Hollaenders) wird auf seinen Lippen Leben, Leben, Leben. Seine tonfilmische Art und Wirkung ist beispiellos. „Der Dicke“ ist der heimliche Sieger dieses Films und über seine Welt, ein hundertprozentiger Verbrecher, der doch irgendwie „im Recht” ist. Er wirkt jede Sekunde so suggestiv, in der Erkennungsszene mit dem Staatsanwalt, vorher schon beim Einbruch und bei der Verhaftung mit den Schupos, daß jede Lippenregung und Lautäußerung der Großaufnahme dieses Schauspielers, den kein Theaterscheinwerfer so nahe an die Massen brachte, ein natürliches Ereignis, ein Naturereignis wird.

Eine Ueberraschung: Käthe von Nagy, die ein Verbrecher-Flittchen mit erstaunlicher Stargewandtheit spielt. Sie ist fraulicher geworden, unter Wienes vorsichtiger, liebevoller Regieförderung unmanieriert – „nicht Jedes Mädchen hält so rein” wie die „rote Mali“ – und nicht jede deutsche Darstellerin auf eine so reine Aussprache wie die Käthe von Nagy, deren Sprechfilm-Karriere jetzt außer Frage steht.

Volle Leistungen: Oskar Sima, die anmutige Ursula van Diemen, die Sterler, Falkeinstein. Bildt – und fast rührend die zauberische Macht der Güte, die ein Meister der Sprache wie Winterstein als freundlich belehrender Arzt ausstrahlt.

So wird diese temperamentvolle und doch gescheite Reportage der gefährlichen Abenteuer des Herrn Staatsanwalts großen Eindruck auf das Publikum machen können und vielleicht doch nachdenklicher stimmen (als wenn sein moralischer Kommentar allzu lehrhaft gegeben wäre), nachdenklich über die Verwirrung der Gefühle – nachdenklich über jenes „Mehr der Dinge”, von der die Schulweisheit sich nichts träumen läßt.