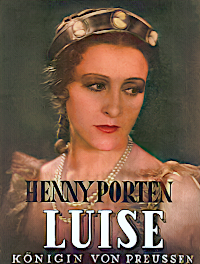

Originaltitel: Luise, Königin von Preußen. Historisches Schauspiel 1931; 91 min.; Regie: Carl Froelich; Darsteller: Henny Porten, Gustaf Gründgens, Ekkehard Ahrendt, Vladimir Gajdarov, Friedrich Kayßler, Paul Gunther, Hugo Werner-Kahle, Paul Westermeier; Porten Prod.-Tobis-Klangfilm.

1806. Friebrich Wilhelm III. zaubert mit der Kriegserklärung an Napoleon. Prinz Louis Ferbinand und die Offiziere erzwingen sie. Das Heer wird wiederholt geschlagen, Königin Luise muß vor den Franzosen flüchten, Zar Alexander schließt einen Sonderfrieden. Luise tut den vergeblichen Canossagang von Tilsit, siecht dahin.

Zusammenfassung

1806. Napoleons Hand liegt schwer auf Europa. In Berlin regiert Friedrich Wilhelm III. Er hält gegen das Drängen der Kriegspartei, die Unterdrückung durch den Korsen nicht länger dulden will, an seinem Bündnis mit Napoleon fest. Die Mutter seiner Kinder, die Königin Luise, ist für ihn die Königin der Familie, Stätte des Friedens und des Ausruhens. Ihre süddeutsche Art, ihre heitere Anmut, ihr gesunder Frohsinn, der hessisch gefärbte Dialekt, dieser so völlig anders geartete Mensch zieht ihn in seinen Bann. Absichtlich hält er sie von Politik fern, verschweigt ihr seine Sorgen, solange es geht. Auch hütet er Luise eifersüchtig und argwöhnisch vor den Schwärmereien des jungen Prinz Louis Ferdinand, des Frauenlieblings. Doppelt haßt der König ihn als das Haupt der Kriegspartei und zugleich als den von der Natur begünstigten Feuerkopf und Schöngeist.

Die Unruhe der jungen Offenere wächst. Gemeinsam mit Stein richten sie eine Denkschrift an den König, er möge nun nicht mehr länger dem Übermut Napoleons zusehen. Der König ist empört. Er wittert hinter dieser Rebellion als Urheber nur Louis Ferdinand und maßregelt ihn mit verletzenden Worten. Am Abend dieses Tages wird im Hoftheater „Wallensteins Lager gegeben, der König hält in leister Minute Luise vom Theaterbesuch zurück, die in diesem Verbot nur eine wieder einmal an ihren Mann so oft auftretende mutwillige Launenhaftigkeit erblickt. Der Grund ist ein anderer: der König hat erfahren, daß seine jungen heißblütigen Offiziere im Theater den französischen Gesandten provozieren wollen. Und diese Provokation erfolgt auch. Das Freiheitslied „Wohlauf Kameraden“ springt von der Bühne ins Parkett, zu den Rängen, auf die Straßen, durch die Stadt. Der Aufruhr dringt bis vors Schloß. Beunruhigt sucht Luise den König im Arbeitszimmer auf. Und hier erfährt sie zum erstenmal, wie es um Preußen steht.

Und jetzt sucht auch die Kriegspartei Luise auf ihre Seite zu ziehen. Die Ereignisse überstürzen sich. Der Zar kommt nach Berlin und will durch Luise den König veranlassen, sich endlich für Rußland zu erklären. Aber Friedrich Wilhelm III. bangt um sein Land und sein Volk. Er weiß, Rußland ist weit, aber Preußen das Aufmarschgebiet. Der durch den Vorfall im Theater gereizte französische Gesandte erhebt Einspruch gegen die Parade in Anwesenheit des Zaren, er erblickt darin einen Bündnisbruch. Aber schon zerreißt Napoleon selbst den „Fetzen Papier“ und überschreitet die preußische Grenze. Luise fährt mit dem König ins Hauptquartier, Berlin wartet auf die ersten Siege. Da fällt Louis Ferdinand bei Saalfeld, überrennen Napoleons Grenadiere die preußische Armee bei Auerstädt und Jena, ein neuer Siegeszug des Korsen beginnt. In wilder Flucht bricht eine zu überheblich gewordene Offizierskaste zusammen, unter der Gestalten wie Blücher, Gneisenau und Scharnhorst nur Zukunft, aber nicht Gegenwart bedeuten. In Berlin zieht der Franzosenkaiser ein. Seine Heere dringen vorwärts. Vor ihnen flieht von Station zu Station, von Relais zu Relais die Königin, steckbrieflich verfolge in Bauernhütten versteckt, immer mehr ostwärts, nach Königsberg, zum König, zu ihren Kindern. Entbehrungen, Krankheit, Pest sind die Stationen ihres Weges. „Weiter, weiter“ heißt das Lösungswort, wie eine Peitsche treibt es die Königin bis nach Memel, in den letzten Winkel des Reiches. In Königsberg muß sie den kleinen Prinzen Karl krank zurücklassen, denn auf ihren Kopf ist es abgesehen, ihr gelten Napoleons häßliche Pamphlete, sein Haß, seine Unversöhnlichkeit. Der schwankende Zar schließt einen Sonderfrieden, der Weg zum unerbittlichen Diktat Napoleons, zur Zerstückelung Preußens ist frei. „Zu spät“ heißt das Motto. Zu spät sieht der König ein, wie bitter er den Freiherrn vom Stein verkannt hat, zu spät erkennt Luise, daß sie zu Unrecht auf den Zaren baute. Ein paar Getreue sind geblieben, darunter Blücher und die Gräfin Voß. – Napoleon dringt auf bedingungslose Unterwerfung. Da taucht der Gedanke auf, die Königin solle unter vier Augen den erbarmungslosen Eroberer um Erbarmen, um Schonung, um Gnade bitten. Luise krank, geschwächt, niedergeworfen, schreckt vor diesem Weg der Demütigung lange zurück, doch schließlich geht sie hin. Dieser Weg nach Tilsit aber ist ein vergebliches Opfer. Preußen muß den Frieden von Tilsit unverändert unterzeichnen.

Die Waffen ruhen, aber ein Herz, zerstückelt und getreten vom Sieger, zuckt nur noch unruhig und wird schwächer und schwächer. Nach ihrem geliebten Paretz ist die Königin zurückgekehrt und sucht Frieden, Frieden für ihr Volk, ewigen Frieden für die ganze Menschheit, Frieden für ihre Seele. Durch die Bäume blickt ein blauer, beruhigter Himmel. Luise sehnt sich nach ihm, fühlt ihn nahe. Von der Havel her kommt ein deutsches Volkslied. Knaben singen es im Boot. Es sind Kriegswaisen. Todesahnung bedeckt die Landschaft. Und eine Königin schließt müde ihre Augen.

Kritik (E. J., Film Kurier #285, 12/05/1931):

Die Legende der heiligen Luise von Preußen . . . . Wiederbelebung durch das schimmernde Augenpaar der Porten, die seit ihrer Anna Boleyn keine so leuchtende bleibende Wirkung strahlte.

Ein Wunder diese Frau – hier zu einer seltenen künstlerischen Reife gesteigert, die nicht im Mimentum, nicht im Filmstarsein, sondern ganz im Menschlichen wurzelt.

Dies vollzieht sich in einem historisierenden Kinobild – ansehenswert, zwei Stunden – – nachdenklich, aufregend, rührend.

★

Ein Film mit Ansprüche – im Ausmaß nicht alltäglich, im Aufwand bedeutend, im Technischen ganz beherrscht – –, aber auch nach der geistigen Seite hin (man kann auch sagen: nach den verschiedenen Seiten seiner geistigen Haltung hin) bemerkenswert durch seine Vorurteilslosigkeit.

Dieser nationale Stoff ist weder auf die linke noch auf die rechte Seite festgelegt, dabei vermeidet er – trotz einiger mißverständlicher Pointen – die Fahne nach allen Winden zu hängen.

Er nimmt seine Tendenz aus dem Geschehen.

Das echte Grundgefühl, mit dem alle Autoren und Urheber des Werks an ihrem Thema schaffen, formt ein historisches Beispiel –: viel springt von der kostümierten Leinwand zu uns unkostümierten Zeitgenossen herüber, ähnliche Situationen für Preußen-Deutschland heute wie damals; Napoleon – – Machtsymbol für das siegreiche Frankreich, die nationale Bewegung der kriegsbegeisterten Offiziersjugend damals – das erwachende Preußen – das indifferente Volk – dieser zu unseren Tagen paralle Hintergrund umlagert den Leidensweg der Königin; deren verfilmte Memoiren das deutsche Kinopublikum außerordentlich fesseln.

Denn man hat gut vorgesorgt: der äußere Gang der Weltgeschichte, die über ein schwaches Preußen hinweggeht, kontrastiert zu dem privaten, familiären Geschick der Luise, wie sie die Porten spielt. Ein lustiger Mensch mit ihrem hessischen Schnabel, die herzlichste Mutter, die treueste Gattin.

Die Königin in der Kinderstube – Mutter Luise; sie wird wild zu Beginn von ihren Buben in den Film hineingeschaukelt – und bei Königs herrscht ein kesser Berliner Jungenston, reizend diese Gespräche und Schaberneckereien.

Bis zu der tragischen Szenenfolge, als das „Karlchen“ erkrankt und Luise – selbst fiebermüde – den schwerkranken Sohn tröstet. Tränenbäche im Publikum – – ein Mutter- und Kindspiel, mit aller Echtheit und Herzenswärme wiedergegeben. Das hat nichts mehr mit Historienmalerei und Schminke zu tun. Erkennt man in diesen leicht hingesetzten Kindergenrebildchen die Schriftstellerhand Fred Hildenbrandts, der die kleinen Zweige im Wind bewegt, die Königskindermärchen ins Dichterische lenkt?

Sicherlich erkennt man an der (deutlich und verblüffend abgesteckten) dramaturgischen Grundlinie des Films die gewiegten Routiniers Raff und Urgiß, die im ersten Teil des Werkes das kriegstreibende Preußen aufbauen. Ihre Unterlagen neben Molos „Luise“-Roman viel kritisches Quellenmaterial, das ein sorgfältiger Feuilletonist wie Raff zu einem Dutzend Filmglossen nutzt – „Wallensteins-Lager“-Aufführung, die Provokation des französischen Gesandten durch die demonstrierenden und singenden Offiziere im Theater (so zeitnah, daß ein Teil des heutigen Kinopublikums . . . mit demonstriert) – schließlich große Truppenparaden im Friderikusstil, der preußische Präsentiermarsch im Film, ein Sturm im Haus, als „Die Fahnen der ungeschlagenen Regimenter Friedrichs des Großen“ vorbeigeführt werden, – – und da wendet eine kühne, überzeugende Ueberblendung die Parade zum Todesernst: Prinz Louis Ferdinand, noch eben strahlend im Galopp vor der Königin, gefallen bei Saalfeld. Mars regiert die Stunde.

Diese ehrliche, überraschende Linie von der Tragik des Krieges wird konsequent beibehalten. Preußens furchtbare Not . . . das „Ganz unten“ der Königsfamilie . . . als politischer Höhepunkt das berühmte Gespräch Napoleons mit Luise in Tilsit, sein Schmachfriede („von Versailles“ – ergänzt das Publikum), der Danzig frei macht, Preußen zerstückelt, sein Heer entwaffnet und dezimiert.

– und noch eine tiefe Wendung in diesem Film, die ihn wertvoll macht, nach dem Duell Luise–Napoleon, nach dem Hader der Politiker, der Wiederberufung Steins die letzte Ueberblendung zu Luisens Ende, von der hohen Stunde der Majestät zu der menschlichen Stunde einer Frau (die heute da in Parez sitzen könnte).

Ein Gesang über das Wasser her – Kriegswaisen singen ein Lied . . . und die Frau, die Deutschland liebt (sie sagt im Film: „Was für mich Deutschland ist? Etwas, das mich gut macht“) spricht ein trauriges Wort vom ewigen Krieg und daß nie Friede werde auf Erden – der Film ist aus. Nach so vielen Paraden und Königsgeschichten – ein Kriegswaisenlied und das traurige Wort einer Frau, das ergreifen muß . . . das ist ein Rilkescher Schluß – (und wie einer Dichtung Ausklang, keine preußische Apotheosen-Fermate, ein Abklang, wie das Leben der Luise vorfrüh, ohne historische Pointe verlosch.

– aber dieser traurige Filmschluß bricht nicht ab, er klingt nach, er mahnt, er klagt um Frieden.

Nationaler Pessimismus? Schlechte Zensur bei Patrioten? O nein. Es bleibt der Vergleich für den Zeitgenossen: siehe, so ganz unten, so zerstückelte mein Preußen – und es sah doch einen Wiederaufstieg.

Milieu und Darstellung vollbringen unter Carl Froelichs Regie die Renaissance der Luise. Die Kamera experimentiert nicht – unser junger Meister Friedel Behn Grund phantasiert nicht umher, er faßt in charakteristischer Abschärfung und Einleuchtung (beachtenswert, welche Stimmung er durch Licht-Nuancen bringt) die Milieu-Dekors von Franz Schroedter. Auch er ist jetzt ein Souverän der Aussparung geworden, keine Linie zu viel, kein vordringlicher Pomp –. Zeichnung des Milieus durch klare Prägnanz. Für diese Produktionsaufgabe kein idealerer Helfer zu denken. Verliebt in echte Requisiten, von den Kinderbetten bis zu Lichtschirmen, immer erfolgreich, Raum und Pracht zu suggerieren, wo auch die Mittel knapp. So steht das Tilsiter Zimmer doch in vollem Glanz, werden Schloßräume und Vorhallen real und bildstark. Helfer der Kostümierung: Ali Hubert.

Regie: Carl Froelich. Seine filmische Leistung in einigen Gesamtbildern fesselnd, die rund um die Equipage der Königin spielen, vollkommene Illusionen der Lebensechtheit diese Sturmnacht in Königsberg. Selten empfand man so wohltuend, was es heißt, Szenen zu gliedern, Luft zu lassen, das Gefühl (gerade im historischen Film) für Lockerheit in der Szenenfolge zu bewahren, damit sich der Zuschauer nicht im Ateliersperrholz der Innenräume eingefangen fühlt. Hier gar nicht, hier immer wieder Himmel, Luft, Bewegung im Freien. –

Und Froelichs modellierende, abdämpfende, ermunternde Hand über den Schauspielern. Nie war Gründgens so gut, nicht im Film, nicht auf der Bühne. Ihm hat er das Geheimnis beigebracht, seine Nuancen nicht durch Ueberregie unkörperlich, unwirklich zu machen.

Sein Friedrich Wilhelm III. verdeutlicht die problematische Natur – unserer Zeit verständlicher und näher als seinen Mitlebenden. Geschnürt, festgehalten im Königsrock, – ein Skeptiker, kein Tor, vielmehr aus innerer Anständigkeit schwankend, aus Intelligenz schwach – – gewiß eine Umfärbung der echten Königsgestalt – – doch diese Freiheit der Umformung ist erlaubt.

Sein russischer Gegenspieler, Zar Alexander – von Gaidarow auf die Formel des Weltmanns gebracht. Glaubhaft.

Die größte Erscheinung der Zeit fällt im Film schwach aus: Napoleon, Paul Günther deckt sich auch nicht in Umrissen mit der Napoleon-Ideologie. Man weiß, wie ihn die echte Luise, die ihn erst als „Höllenbrut“ bezeichnet hatte, nach ihrem Tilsiter Gespräch beschrieb: „Sein Kopf ist von schöner form, die Züge kündigen den denkenden Mann an, das Ganze erinnert an einen römischen Kaiser. Beim Lächeln hat er um den Mund einen Zug von Güte.“ Günther spielt einen Theater-Episodisten.

Packende Wiederbelebungen historischer Köpfe – Prinz Louis Ferdinand, Ekkehard Arendt – Freiherr vom Stein, Friedrich Kayssler – Die Vossin, Helene Fehdmer – Ferdinand Hardt, Götzke, Mylong-Münz, Werner Kahle – und der Blücher Paul Westermeiers.

Gut, daß Froelich – wie gerade dieser Blücher zeigt, derb, unbekümmert, den Volkswitz freien Lauf läßt, Knechte, Bürger, Arbeiter, Offiziere, Soldaten – – sie geben sich und ihren Untertanenverstand zum besten, auf echt berlinisch „ihren Senf zu“, und so runden sich, nach bekannter Erzählermanier (Eulenbergische Schattenrisse) Zeit-Porträts, die aus frühen, wie aus unseren Tagen gemalt sein können.

★

– – und Henny Porten. Dem sorgfältigen Tonmeister Jansen anvertraut. So geht von ihrer gesunden Heimatsprache kein Wort verloren, zarteste Nuancen der Zwiesprache Mutter und Kind eingefangen, sie selbst – nicht „Hoheit“, sondern menschlich echt.

Man hat es ihr erspart, die Klischee-Bilder vom Luisen-Leben zu wiederholen, die Freitreppe, die Kornblumen und das Brot mit Tränen . . . Dafür spielt sie die Intimitäten des Herzens aus.

So spaltet ihre Luise die Zuschauer nicht in Parteien – sondern eint sie vor der Parade der Herzlichkeit. Ihre Gemeinde wird sagen, so herrlich war die Porten noch nie.

Man bat die Dorsch (in Ludwig Bergers Doppel-Schauspiel) und die Christians (in Karl Grünes Film) als „Luise“ gesehen – die Porten steht noch hoch über beiden –, denn wenn man auch an allem zweifelt, – die Augen dieser Luise führen zur Güte, und das ist vielleicht mehr in dieser Zeit und für viele, viele Kinobesucher erquickender, als mit einem Film Revolutionen nach links oder rechts zu entzünden.

Empfand so das Publikum? Es applaudierte eine Viertelstunde lang.