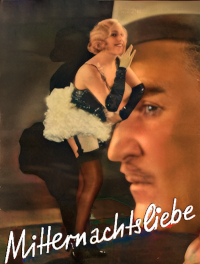

Originaltitel: Mitternachtsliebe. (Café Paradies. Sünden um Mitternacht.) Kriminaldrama 1931; 84 min.; Regie: Carl Froelich; Darsteller: Hans Adalbert Schlettow, Danièle Parola, Pierre Batcheff, Alfred Loretto, Josseline Gaël; Froelich-Tobis-Klangfilm.

Ein Defraudant fällt auf der Flucht einem entsprungenen Verbrecher in die Hände, der ihn ausplündern will. Ein diesem höriges Mädchen rettet den jungen Mann, der nun noch vor Entdeckung seiner Verfehlung heimkehren kann, bezahlt dies selbst mit dem Tode.

Zusammenfassung

Der Raubmörder Bogdanoff ist aus dem Gerichtsgebäude in Düsseldorf geflüchtet. Deutsche Kriminalbeamte verfolgen ihn nach Frankreich. In einem Eisenbahnzug, der von Paris nach Le Havre fährt, trifft der Gesuchte mit einem anderen Deutschen, Walter Thalberg, zusammen; da er bei diesem auffällig grobe Geldmittel sieht, beschließt er, sich durch deren Raub die Mittel zu einer weiteren Flucht zu verschaffen. Er wird im Wartesaal des Bahnhofs von Le Havre von seiner früheren Geliebten, der Tänzerin Georgette Lajoie, erwartet, der er den jungen Deutschen vorstellt, und die er auffordert, ihn ins „Paradies” zu bringen, ein Nachtlokal, in dem Georgette als Sängerin auftritt. Dort hofft Bogdanoff Gelegenheit zu finden, den jungen Deutschen zu berauben. Bogdanoff selbst gelingt es, an den verfolgenden Kriminalbeamten vorbei zum Hafen zu gelangen, in dem die „Vineta” vor Anker gegangen ist, deren Kapitän ein alter Bekannter Bogdanoffs ist. Bogdanoff überredet diesen, ihn und seine Geliebte gegen Zahlung von 20 000 RM. mit nach Südamerika zu nehmen. Inzwischen sitzen Georgette und Walter in einem Restaurant, und die frische, unverdorbene Art des jungen Deutschen macht einen solchen Eindrude auf Georgette, daß sie ihn vor Bogdanoff zu reiten beschließt. Sie läuft weg, ohne Walter zu sagen, wer sie ist und daß sie im „Paradies” auftritt. Versehentlich läßt sie jedoch ihre Handtasche zurück. Walter Endet das Telegramm, in dem Bogdanoff Georgette seine Ankunft ankündigt; dieses ist an das „Paradies” gerichtet. Walter beschließt, Georgette dorthin zu folgen. Diese ist inzwischen im „Paradies” angekommen und hat dort Bogdanoff und den Kapitän in ihrer Garderobe vorgefunden. Sie gerät in Streit mit Bogdanoff, als sie ihm mitteilt, daß sie den jungen Deutschen nicht ins „Paradies” mitgebracht habe. Der Streit wird unterbrochen dadurch, daß Georgette zum Auftritt gerufen wird. Der Kapitän, der zu bemerken glaubt, daß er nicht zu seinem Gelde kommen werde, verläßt die Garderobe und kehrt an Bord zurück. Inzwischen bemerkt Georgette während ihres Liedes im Zuschauerraum Walter, erschrickt über seine Anwesenheit und schickt eine kleine Tänzerin hinaus in den Zuschauerraum, um ihn zu warnen. Diese findet ihn aber im Zuschauerraum nicht mehr vor, er ist bereits auf dem Wege nach der Garderobe Georgettes, in der er ihr die Tasche zurückgeben will. Er wird dort von Bogdanoff mit großer Freude, von Georgette mit immer mehr sich steigernder Angst empfangen. Die kleine Tänzerin, die zurückkehrt, um Georgette mitzuteilen, daß sie den Gesuchten im Zuschauerraum eicht mehr vorgefunden habe, wird von Georgette heimlich beauftragt, an die Kriminalpolizei zu telefonieren und ihr mitzuteilen, daß Bogdanoff, der gesuchte Raubmörder, im „Paradies“ sei. Diese Aufforderung wird jedoch von Bogdanoff gehört, er schlägt Walter Thalberg zu Boden und flüchtet, nachdem er ihm das Geld, das er bei sich trägt, geraubt hat. Die Polizei rückt inzwischen auf die telefonische Anzeige von Bogdanoffs Anwesenheit im „Paradies“ mit starken Kräften dort an und veranstaltet eine Razzia im Lokal. In der Garderobe ist inzwischen Walter Thalberg unter den Bemühungen Georgettes wieder zu sich gekommen und hat von ihr die Wahrheit erfahren, daß sie ihn habe ins „Paradies“ locken sollen, daß sie es aber nicht habe tun können und wollen, da sie genug von Bogdanoff habe und endlich aus all dem Dreck herauswolle. Dieses Geständnis erwidert Walter seinerseits mit dem Geständnis, daß er ein Dieb sei, er habe Geld unterschlagen bei der Bank, an der er Kassierer sei, man könne es dort aber noch nicht bemerkt haben, da erst am Montag früh die Bank wieder eröffnet werden würde. Er wolle zurückfahren und das Geld zurückbringen und sie wolle er mit sich nehmen. Georgette teilt Walter zu seinem Entsetzen mit, daß Bogdanoff das Geld geraubt habe, und in diesem Moment betritt die Polizei die Garderobe. Walter ist ohne Paß, da Bogdanoff auch diesen gestohlen hat, und wird infolgedessen von der Polizei zur näheren Feststellung mitgenommen. Georgette eilt nach dem Hafen und hetzt den Kapitän der „Vineta“ mit dem Erfolge gegen Bogdanoff auf, daß er versucht, diesen von Bord seines Schiffes zu bringen. Während der entstehenden Schlägerei gelingt es Georgette, sich in den Besitz von Walter Thalbergs Brieftasche zu bringen, mit der sie rasch an Land zurückkehrt. Bogdanoff gelingt es inzwischen, seinen Revolver zu ziehen; er schiebt den Kapitän über den Haufen und macht sich auf die Verfolgung Georgettes, die nach dem Polizei-gebäude eilt, Walter Thalberg dort mit Hilfe seines Passes identifiziert, um nach seiner Freilassung mit ihm zum Bahnhof zu eilen, wo sie knapp den letzten Zug nach Deutschland noch zu erreichen hoffen. Unterwegs treffen sie aber auf Bogdanoff, der sie zur Wiederhergabe des Geldes zwingen will, jedoch in diesem Augenblick von den deutschen Kriminalbeamten gestellt und verhaftet wird. Er schiebt noch hinter den flüchtenden Beiden her, wie es scheint, jedoch ohne Resultat. Walter erreicht im letzten Augenblick den Zug, muß jedoch Georgette zurücklassen, die nicht so rasch zu folgen vermag. Er legt das unterschlagene Geld, bevor man die Unterschlagung bemerkt hat, zurück. Erst aus der Zeitung erführt er, daß Bogdanoff bei seiner Verhaftung Georgette durch den ihr nachgesandten Schuß verletzt hat, wenn auch nicht lebensgefährlich. Wenige Tage später holt er sie im Hospital ab und nimmt sie mit sich.

Kritik (Hans Feld, Film Kurier #208, 09/31/1931):

Die Allgemeinverständlichkeit des Films ist, seit er die Sprache gewann, nur noch Reservat der auf fremde Fassungen eingestellten Produktion.

Im Froelich-Studio ist man nun einen neuen Weg gegangen, um – in einer Kombination des Arbeitsprozesses – Wertfilme ausländischer Provenienz dem deutschen Markt zugänglich zu machen. Die künstlerische Zulässigkeit muß von Fall zu Fall entschieden werden.

Das technische Resultat ist heute schon erstaunlich:

Die Verschmelzung heterogenen Materials, die Angleichung deutscher Nacharbeit an die Original-Partien, die Neuschaffung endlich eines einheitlichen Werks, ist restlos geglückt.

Die alte Dreh-Kunst der Filmherstellung erhält durch das Ergebnis dieses Experiments bedeutungsvolle Aspekte. Verbreiterung der Produktionsbasis – und damit Schaffung neuen Lebensraums; Austauschmöglichkeiten ferner, für eine ganze Reihe von Stoffen.

(Darauf kommt es an . . . , das nationale Problem der Filmproduktion erweist auch seine internationale Geltung: das „Wie“ der Verfilmung bietet keinerlei Schwierigkeiten mehr. Mit dem „Was“ sich auseinanderzusetzen, ist Entwicklungs- und Lebensfrage.)

★

Augusto Genina, der Italiener, längst im deutschen Atelier beheimatet, bevor er nach Frankreich übersiedelte, hat die Geschichte einer Liebe um Mitternacht in Ton und Bild gefaßt.

Simple Fabel von einem kleinen Defraudanten, der auf der Flucht einem entflohenen Schwerverbrecher in die Hände fällt. Hetzjagd von mitternachts bis morgens; Verstrickung, große Liebe, Reue und versöhnender Ausklang.

Was für Differenziertheiten sind diesem, man darf fast sagen, nicht mehr unverbrauchten Genre abgewonnen.

Wo der Amerikaner auf Gangster-Klamauk geht und der Deutsche sich mit Ibsen-Komplexen abquält, gibt der Romane Stimmungen: Die verhaltene Zärtlichkeit einer keimenden Liebe. Selbstverständlichkeit erotischen Zweckamüsements in der Hafenkneipe. Und als akustischer Rahmen tönt die ewige Melodie des Bahnhofs: Abschied und Willkommen.

Eine Allerweltsangelegenheit gewinnt durch den Hintergrund an Wahrheit. Die Verhaftung im Milieu, der Mut einer falsch verstandenen internationalen Verschwommenheit die nationale Note entgegenzusetzen –, das erst macht den Besucher willig, sich einzustellen auf die story von zwei jungen Herzen im Kaschemmentakt!

Film ohne Luxuspretentionen, ohne fades Bargetue und die Extravaganzen knapp-bezahlter Modeschöpfungen. Man muß noch einmal darauf hinweisen auf diesen Willen, das Publikum mit Illusionen zu fesseln, die auch in der Wirklichkeit standhalten als Erinnerung angenehm verbrachter Stunden.

Ungesucht, unauffällig wird die Atelierkulisse zum Lebensbild. Die Kleinbehaglichkeit eines soliden Abendlokals und, im Kontrast dazu, der automatische Lärmzauber der Hafenkneipe. Keine Finesse das eine, und nicht Lasterhöhle das andere. Beides schneidet sich, wie in der Wirklichkeit, als Betriebsformen gut bürgerlichen Geldverdienens.

Das Fatum, der Schicksalsort des großen Kopfbahnhofs, ist selten zuvor mit solcher Eindringlichkeit, mit so prägnanten Mitteln symphonisch und dramatisch zugleich in Bildkomposition gefaßt worden. In Schnitt, im Wechsel optischer und visueller Eindrücke eine Meisterleistung.

Mit wenigen Raumkomplexen arbeitet Genina. Aber hier schneidet er nicht an, sondern schöpft aus. Und es bleibt genügend Spannung für das Ausschwingen einer echten Lyrik. Drama mit Zwischentönen; Stimmungen, die etwas zu sagen nicht nur vorgeben.

★

Die Faszination muß dabei, naturgemäß, vom Darsteller ausgehen. Ihm bleibt die Aufgabe, das Klisché plastisch zu machen.

Pierre Batcheff tuts. Er gibt dem Unterschleiferl die Haltlosigkeit, dem jäh Verliebten die Unerfahrenheit. Wer spielt ihm das unter den deutschen Schauspielern mit gleichem Reichtum an unbetonter Nuancierung nach? (Den deutschen Dialog spricht mit Zurückhaltung Schaper.)

So sind die für einen Dialog von sehr viel Unkompliziertheit unerläßlichen Schwingungen da. Daniela Parola nimmt sie auf und sendet sie mit gleicher Intensität zurück.

Mit einer unsüßlichen Anmut der Bewegungen, mit innerer Melodie des Sprachlichen, spielt sie ihren Part. Geschmeidig dabei und subtil im Wechsel der Situationen.

Oft Dagewesenes übt stärksten Reiz durch die Unverbrauchtheit ihrer Gracilität. Sie singt Chansons in der Ur-Sprache dieser Kleinkunst, und der zärtliche Klang betört uns, immer wieder. Sie radebrecht mit dem Geliebten, schaltet um auf die Norm ihres Berufs – und nichts geht dabei verloren.

Daniela Parola, dieser Name ist seit gestern ein Begriff. Die Filmleute sollten sie sich herüberholen und das kostbare Gut sorgsam verwalten; das deutsche Publikum wird ihnen die Kino-Bereicherung danken. (Neben ihr ein reizvollen Mädelgesicht, Joselyne Gaël.)

Neidlos wollen wir anerkennen, daß der französische Teil des Films geglückter ist als die deutschen Episoden. Erfolgskonto X der echten Schauspielerwirkung.

Alfred Loretto, ein Atelier-Seebär, ist prägnant nur in Augenblicken der Ruhe. Der Bösewicht aber, H. Adalbert von Schlettow, mimt ihn, schurkt sich eins zusammen; so wie man schätzungsweise anno 1900 in Detmold etwa Raupach spielte. (Seither wurde, Sie verzeihen doch, die neue Schauspielkunst erfunden und die Sparsamkeit privater, mimischer und sogar öffentlicher Mittel.)

★

Bewundernswert bleibt indes die Form. Der Wille, aus zwei eins zu machen, hat Gegensätze des Stils, Schwierigkeiten von Licht-Angleichung, Bau- und Raumatmosphäre überbrückt.

Auch für den kritischen Beobachter ist keine Naht spürbar. Western und Tobis im gleichen Film, da gibt es einen guten Klang. Das neue Werk, aus einem Guß, wirbt um Beachtung. Die Wertarbeit deutscher Filmleute hat den Weg zu französischem Schaffen gefunden.

Bleibt als Nächstes die Ueberholung im Dramaturgischen. Es ist, überall in der Filmwelt, das gleiche Elend mit den Autoren. Und wichtiger als jene Fragen von Organisierung und Gewinnanteil, die ihre Lösung finden werden, ist die Forderung, an der – man vergebe das in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Wort – geistigen Beteiligung.

Alte Erkenntnis bestätigt sich neu: Es ist halt schade um jeden für Einfallslosigkeit des Drehbuchfabrikanten herausgeworfenen Pfennig. Mag er Müller, Lehmann oder Schulz heißen.

★

Der Theaterleiter hat mit Werken wie der „Mitternachtsliebe“ die Möglichkeit, seinen an Possen, Schwänken und dem neckischen Unfug des Filmlebens genügend garnierter Spielplan zu bereichern. Es liegt nur an ihm, dem Film durch pflegliches Herausbringen das ihm zukommende Echo zu verschaffen.

Der Filmmann und die Massen der Theaterbesucher, die vom Film gerade in dieser Zeit Besonderes erwarten, haben gemeinsames Interesse daran, daß von Carl Froelich über die Sprachschranken hinweg übernommene Versuch weiter ausgebaut wird: In dieser Zeit, da die Parole von der Selbstbescheidung Europa ins Stadium frühmittelalterlicher Parzellierung und Provinzialisierung zurückzuschleudern droht, ist dieses französisch-deutsche Zusammenwirken von unabsehbarem Wert.