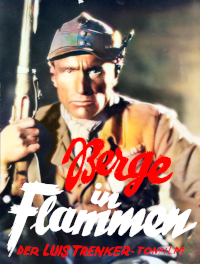

Originaltitel: Berge in Flammen. Kriegsdrama aus den Bergen 1931; 94 min.; Regie: Luis Trenker, Karl Hartl; Darsteller: Luis Trenker, Lissy Arna, Claus Clausen, Luigi Serventi, Paul Graetz, Michael von Newlinsky; Vandal & Delac-Tobis-Klangfilm.

Ein Dolomifenführer liegt mit einer Hochgebirgskompagnie auf dem Col Alto. Von Italienern bedrängt, fast in Sehweite seines Heimatdorfes, wo man ihn für tot hält. Schleicht sich des Nachts dorthin, erfährt von der beabsichtigten Sprengung der Caverne durch die Italiener, warnt seine Kameraden.

Zusammenfassung

Graf Arthur Franchini aus Rom und der Dolomitenführer Florian Dimai sind seit langer Zeit gute Freunde. Auf einer gemeinsamen Klettertour im Sommer 1914 werden sie von der Mobilmachung überrascht.

Dimai muß mit den Kaiserjägern nach Galizien ins Feld. Dort erfährt er im Frühjahr 1915 von der Kriegserklärung Italiens an Oesterreich.

Sein Heimatdorf liegt knapp an der italienischen Grenze. Pia, seine Frau, ist im Dorf zurückgeblieben, das von den Oesterreichern plötzlich geräumt und von den Italienern sofort besetzt worden war. –

Dimai ist unterdessen von Galizien mit einer Hochgebirgskompagnie an die Dolomitenfront auf den Gipfel des Col alto versetzt worden. Von dort aus wären es nur einige Stunden hinunter in sein Dorf, aber die feindliche Linie versperrt ihm den Weg. Sehnsucht und Sorge um Frau und Kind quälen Dimai. Fast zwei Jahre ist er schon von den Seinen getrennt.

Nicht viel anders geht es seinem Kameraden Sepp Innerkofler. – Franchini ist als Alpini-Offizier ebenfalls im Col-alto-Abschnitt eingeteilt und hat als guter Alpinist den Auftrag, den Berg zu nehmen. Ein Handstreich wird von den Oesterreichem abgewiesen. Die Italiener beschließen nun, sich mittels eines Stollens unter die Stellung der Oesterreicher vorzuarbeiten, die Bergkuppe mit 10000 Kilo Ekrasit zu laden, in die Luft zu sprengen, um auf diese Art den Gipfel zu erobern. – Das Vorhaben des Gegners wird von den Kaiserjägern entdeckt. Sie hören das Hämmern und Bohren im Innern des Berges und müssen ohnmächtig dem Tag entgegensehen, an dem sie bei der bevorstehenden Sprengung zugrunde gehen werden. Patrouillen werden von den Kaiserjägern ausgeschickt. Bei einer solchen erreichen Innerkofler und Dimai den Gipfel des Fanesturmes, von wo sie in ihr Dorf hinuntersehen können. Während Innerkofler seinen Hof sucht, trifft ihn eine tödliche Kugel. Zurückgekehrt meldet Dimai, daß die Italiener bereits mit dem Laden des Berges beginnen. Hilflos und verzweifelt erwarten die Jäger ihren Untergang.

Dimai soll auf einer Patrouille etwas über den genauen Termin der Sprengung erfahren. Es gelingt ihm, im Felsgewirr die italienische Linie zu umgehen; als Alpini verkleidet erreicht er sein Haus. Freudig und erschreckt zugleich begrüßt ihn Pia. Ein im Hause einquartierter Soldat erzählt in Gegenwart des unerkannten Dimai von der am kommenden Abend 9 Uhr stattfindenden Sprengung des Col alto. Der Bergführer muß zurück, er darf seine Kameraden nicht im Stich lassen. – Franchini ist mit der Durchführung der Sprengung beauftragt. – Alles ist fertig. Der Stollen ist vermauert, die Kuppe kann fliegen. – Im Schutze der Nacht gelingt es Dimai, hinauf bis vor die österreichischen Stellungen zu kommen. Im schweren Trommelfeuer liegt er vor dem Drahtverhau. In der allgemeinen Aufregung wird er von den eigenen Leuten nicht erkannt und angeschossen. Gellend ruft er um Hilfe. Minuten darauf ist er bei ihnen. –

Es geht um Sekunden. Noch während die Oesterreicher aus der Kaverne zurückgehen – – – noch während sie Deckung suchen, zerreißt in gewaltigen Flammensäulen der Gipfel. Die „Toten“ vom Col alto springen vor und halten ihren Berg. – Jahre sind vergangen. Dimai und Franchini sind Freunde geblieben. Der Krieg konnte ihre Liebe zu den Bergen und ihre Kameradschaft nicht brechen. – Auf dem Gigfel ihres Berges sehen wir sie wieder in Sonne und Frieden . . . .

Kritik (Hans Feld, Film Kurier #228, 09/29/1931):

Ein Bergfilm? Ein Kriegsfilm? Ein Kriegsfilm aus den Bergen.

Zu Beginn kraxeln Zwei die Felsflächen hinauf zu einer Dolomitenspitze, ein italienischer Alpinist und sein Freund, der Tiroler Bergführer. Sie klimmen empor, nur so für sich, aus purer Freude am Bergsport.

Hinterher erklettern die Beiden den gleichen Gipfel. Und was dazwischen waren vier Jahre offener Krieg, sind dreizehn Jahre Wirtschaftskampf.

Es bleibt, wie der von der Vogelweide es nannte, ein Tröstlin: Die Berge überdauernd; sie haben schon ganz andere Barbaren und ihre Fehden gesehen.

Sogar die Menschen halten es aus; sofern sie nicht zu der Dekade Millionen der Weltkriegsopfer gehören –, oder zu den ungezählten Unzähligen mittelbaren Märtyrertums.

Die Berge bleiben, und der Eindruck bleibt, den, von solcher Warte aus, Luis Trenker uns schenkt. –

★

Es ist ein Kriegsfilm. Er schildert, was wirklich war. Das Ringen der Kaiserjäger um jeden Steilhang ist Verzweiflungskampf um das eigene Stück Erde; doch kontrastiert die Erhabenheit eben dieser Erde schärfstens zum menschlichen Vernichtungs-Treiben.

Für Wehleidigkeit ist dabei ebensowenig Platz wie etwa für ein falsches Heldentum. Die Konsequenz mag jeder für sich ziehen . . , sie ist deutlich genug.

Oben, in der Caverne, an den Felsen geklebt, hockt die österreichische Mannschaft. Ueber die Zacken hinunter können sie ins Tal schauen, mit den Hütten, den Kindern, den Frauen.

Post von dort gibt es nicht; lautet sie ungünstig, schnappt sie der Italiener, offenbart sie, daß man trotz fremder Besatzung leben kann, inhibiert die k. u. k. Zensur die Beförderung.

Und am Fuße des Berges bohren die Italiener Sprenglöcher, Tag und Tag. Indes die oben beunruhigt sind, wenn das Surren im Erdkörper verstummt: denn das bedeutet den Beginn entfesselter Hölle.

Von unten aber, weit vom Schuß, kommt das Kommando, die Stellung zu halten, um jeden Preis. Sie kämpfen, bis zum letzten Unteroffizier; und immer sind es die Acchiver-Massen, die sich schlagen müssen –. Ein Film vom Kriege, mehr noch: Der Film vom Kriege.

Der goldene Manöver-Humor ist nicht sehr weit her; es ist in der Wirklichkeit kein Platz für ihn. Die da drin sticken in dem Schlamassel, ziehen eben in den Heldentod, wie man sie’s gelehrt. Der seinen Bergen verwachsene Mensch beugt sich der Elementar-Katastrophe, ohne viel nach den Gründen des Weltgerichts zu fragen. Deckung nehmen ist intuitive Regung, wenn von allen Seiten Tod droht.

Ein paarmal gibt es Ansätze; ein Gepaß, ein Liedchen. Dann funken gleich die von drüben, wie verrückt. Patrouillen müssen über verschneite Hänge, so rechte Zielscheiben fürs M.-G. –, ein Mann erfriert im Schnee; einen anderen treffen die Steinsplitter in die Augen; Abwandlungen des Heldentods, und noch nicht einmal die grausamsten.

Das Verdienst Trenkers bleibt es, dieses Kriegsthema so zivil behandelt zu haben. Seine ursprüngliche Klugheit sorgt für genaueste Dosierung: Sparsam wie der Dialog sind di Spannungsmomente eingesetzt.

Die versprengte Kompagnie auf verlassenen Posten wird solchermaßen fast zu einer Gruppe von Aelplern, die gegen Sturm und Klippen – nicht gegen Menschen – ausgesandt wird. Das entpersönlicht . . . und gibt Stoff zum Nachdenken.

★

Die Sache selbst steht im Mittelpunkt der Bild-Debatte; und der einzelne fühlt sich ein. Luis Trenker selbst, der mit dem Kameramann und Kriegskameraden Sepp Allgeier den Stoff fand, kennt seine Wirkungen und weiß sie mit Virtuosität zu nutzen. Er ist nicht der Star, wohl aber die geistig motorische Kraft dieses Films.

Das gewährleistet die Ausgeglichenheit der Gesamtkomposition, die rasche Folge vor allem von Erregungs-Höhepunkten und Bild-Schönheiten.

Die Berge sind für Trenker belebter Hintergrund; sie sind Gegenkriegsspieler. Ihrem eigenen Erleben schuf Arnold Fanck den einmaligen, haftenden, unvergessenen Widerschein.

Wie leicht hätte dieser Trenker, Alpinist von Graden, es sich machen können, wenn er den Ehrgeiz gehabt hätte, nur ein Ski-Fairbanks zu sein. Abzuhauen, um Kurven herum, die Schrägen entlang; Kletter-Star zu sein, in Gloriole photographiert.

Aber er tut’s nicht. Bleibt voll sachlicher Herbheit, leistet seinen Part mit männlicher Selbstverständlichkeit. Und deshalb gerade, weil er sich bewußt abgrenzt, wirkt er in den rein schauspielerischen Partien außergewöhnlich suggestiv.

Luis Trenker, Bergsteiger, Bergmensch, Architekt, Schauspieler und Produzent: ein Filmkerl.

★

Das Technische ist schwerlos gemeistert.

Dafür bürgt die Mitarbeit Karl Hartls; der das Drehbuch anlegte, inszenierte und den brillanten Schnitt handhabte.

Gerade diese Verarbeitung des Materials, die souveräne Zusammenfügung der Bild- und Tonelemente ergibt die Summe der Eindrücke.

Die Basis liefert das Kameratrio Sepp Allgeier, Albert Benitz, G. Vitrotti. Durchaus geglückt die Adaption von Original-Tonaufnahmen und dem Gros der Nachsynchronisierung (Tonmeister: Birkhofer, Dittmann, Grimm.)

Und mit solchem Raffinement sind Sein und Schein miteinander verwoben, daß selbst dem kritischen Betrachter nicht immer klar wird, wo des ausgezeichneten Architekten Leopold Blonder Arbeit die Natur korrigiert oder ersetzt. Nicht zu vergessen die pyrotechnischen Effekte von Emil Schmidt: immerhin ein optisch-akustischer Lehrgang des Material-Schlachtens.

Weite Partien sind musikalisch untermalt. Guiseppe Becce, Altmeister des Stummfilms, findet hier die glückliche Lösung eines opernhaft-lyrischen Bergmotivs. Für die dynamischen Höhepunkte setzt er die illustrativen Lichter der Stimmungs-Musik auf. Und als Zugabe ertönt ein rhythmisch frohes Marschliedchen.

Die Darsteller: Luis Trenker, Lissi Arna, Luigi Serventi, Claus Clausen. Paul Graetz, Michael von Newlinski. Sie spielen nicht sondern sind.

Das ist in allem ein Standard von Weltgeltung. Ein Film-Werk für die Millionen derer, die aus dem Kino Anregung, Erinnerung, Bereicherung mit sich nehmen wollen.

★

Eine Episode aus dem Kampfe zwischen Oesterreichern und Italienern ist es, die erschüttert, in Spannung versetzt, mitreißt. Und Franzosen haben die Herstellung dieses Films ermöglicht.

Man muß den Herren Vandal und Delac mit Respekt danken. Sie haben es verstanden, ein Meisterwerk zu schaffen, das seiner Anerkennung überall sicher ist.

Daß sie unter Wahrung aller Film-Belange einer Mentalität das Wort geredet haben, die den Krieg als unbeschönigte Tatsache bildert, verdient besondere Beachtung.

Drei europäische Nationen haben sich damit zu gemeinsamem Tun zusammengefunden. Der kulturelle Wert ihrer Gemeinschaftsarbeit spricht für sich.