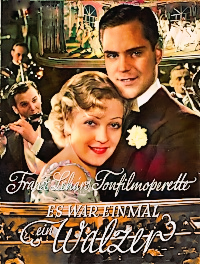

Originaltitel: Es war einmal ein Walzer. Operette 1932; 79 min.; Regie: Victor Janson. Darsteller: Mártha Eggerth, Rolf von Goth, Ernő Verebes, Lizzi Natzler, Paul Hörbiger, Ida Wüst, Hermann Blaß, Albert Paulig, Marcel Wittrisch; Aafa-Tobis-Klangfilm.

Ein Berliner Bankier soll sich durch die Heirat mit einer Wienerin sanieren, deren Mutter jedoch denselben Zweck verfolgt. Da nun das Mädchen einen Musiker, der Bankier aber die Tochter eines Runbfahrtenunternehmers liebt, brennen sie zu viert durch und errichten in Berlin ein Wiener Kaffeehaus.

Zusammenfassung

Der junge Rudi Möbius ist Erbe eines Berliner Bankhauses – aber das Bankhaus ist leider verkracht. Da hat nun Assessor Pfennig, sein väterlicher Berater. Unterhandlungen mit der in Wien lebenden Frau Generalkonsul Weidling angeknüpft, deren Tochter Lude gerade ins heiratsfähige Alter gekommen ist. Luzie soll eine Millionenpartie sein, und so etwas braucht Rudi. Nach Ansicht des Herrn Assessor Pfennig.

Um das Bankhaus zu retten, muß Rudi wohl oder übel nach Wien fahren. Aber heute abend schon zu den Weidlings? Nein, heute will Rudi sich noch einmal amüsieren und seine Freiheit genießen . . . Er kauft zwei Karten für die Operette „Es war einmal ein Walzer“. Die eine Karte läßt er vom Hotelbalkon auf die Strafe flattern. Und die Finderin . . . Ist ein süßes blondes Mädel, die Rudi so gut gefällt, daß er sie nach der Vorstellung bittet, mit ihm noch ein bißchen nach Grinzing hinauszufahren.

Es regnet stark. Man erwischt mit knapper Not noch einen Fiaker, der auch gleich ein zweites Paar aufnehmen muß: den Flötisten Gustl Linzer und – Luzie Weidling, die Generalkonsulstochter. Draußen in Grinzing verschwindet Rudi mit seinem Mädchen in einem Heurigenlokal; Luzie aber bleibt mit Gustl im Fiaker, der gemächlich immer wieder an dasselbe Straßenviertel herumfährt.

„Gustl, du mußt mich entführen!” flüstert Luzie, an dem morgigen Tage graut, an dem sie sich mit einem gewissen Rudi Möbius verloben soll. Nur weil ihre Mutter glaubt, daß dieser Möbius ein Millionenvermögen besitzt und die Weidlings seit dem letzten Börsenkrach vollkommen auf dem trockenen sitzen. Entführen!! Der liebe, absolut vollkommen energielose Gustl zittert vor Angst bei diesem Gedanken . . . und Luzie sieht alle ihre Hoffnungen zerstört . . . Schnell sind Rudi und seine Begleiterin in verliebte Stimmung gekommen. Aber als Rudi in Gedanken an die Zukunft melancholisch wird und davon spricht, daß morgen eingesperrt würde, und zwar lebenslänglich, da hält ihn das junge Mädchen für einen Schwerverbrecher und stürzt davon . . .

Daß Rudi und Luzie am nächsten Tage im Haus der Frau Generalkonsul miteinander bekannt gemacht werden, ist eigentlich ganz überflüssig. Haben sie doch schon am gestrigen Abend zusammen im gleichen Fiaker gesessen. Verschwiegenheit ist aber Ehrensache. Erst als man sie allein läßt, schütten sie sich gegenseitig ihr Herz aus. Man will sie beide des Geldes wegen verheiraten, aber das kommt nicht in Frage. Im Gegenteil, Rudi wird Gustl noch einmal zureden. Luzie zu entfahren, und Luzie verspricht Rudi, sein süßes blondes Mädel zu suchen, dessen Aussehen er nur an Hand einer kleinen Silhouette beschreiben kann . . .

Nun begibt sich Rudi zu Gustl und erteilt ihm eine deutliche Lektion über das Thema „Wie werde ich energisch“ . . .

Luzie dagegen läßt Plakate mit der vergrößerten Silhouette durch die Straßen tragen. „Melden Sie sich sofort im Hotel Bristol“, lautet die Aufschrift. –

Und bald darauf ist die Hotelhalle voll von Jungen blonden Mädchen, ohne daß die Richtige darunter wäre. Ein Zufall, daß Rudi doch noch die Geliebte findet – – Steffi heißt sie und ist die Tochter des Rundfahrtunternehmers Pirzinger. – Schnell werden alle Mißverständnisse geklärt und Steffi gleich verpflichtet, mit nach Berlin zu fliehen. – Da sitzen sie schon im Zuge und ihnen gegenüber – wie damals im Fiaker – Gustl mit der nun endlich entführten Luzie.

Inzwischen ist Assessor Pfennig dahintergekommen, daß die Weidlingschen Millionen blauer Dunst sind; Notar Sauerwein, Vertreter des Hauses Weidling, daß auch bei den Möbius kein Pfennig mehr zu holen ist. Beide sind schwer enttäuscht, Frau Weidling aber überdies zu Tode erschrocken. Denn Luzie ist fort, offenbar von Rudi, diesem Habenichts aus Berlin, entführt worden. Da kommt Pirzinger. Auch seine Tochter ist entführt worden. Also noch schrecklicher! Ein Mann, der gleich mit zwei Frauen durchbrennt.

In Pirzingers Rundfahrtauto verfolgt man die Flüchtigen bis Berlin. Dort findet man sie in den leeren Räumen des Bankhauses Möbius. Aber als gar nicht reuige Sünder, die den Verlobungssegen haben wollen und schließlich auch bekommen.

Da man aber von der Liebe allein nicht leben kann, wird das verkrachte Bankhaus zu einer Wiener Konditorei umgebaut. Der gute Kaffee und Kuchen lockt die Berliner in Massen. Besonders, da ein so eleganter Kellner wie Rudi und zwei so fesche Mädchen wie Steffi und Luzie servieren. Dazu spielt die Kapelle, von Gustl dirigiert, echte Wiener Walzer-Weisen. Und die Frau Generalkonsul – sitzt hinter der Kasse, Assessor Pfennig an der Garderobe, Sauerwein spielt Portier und Pirzinger macht jetzt Wiener Rundfahrten – durch Berlin.

Kritik (-g., Film Kurier #090, 04/16/1932):

Filme wie dieses, braucht das deutsche Kino. Filme mit lustiger, richtig gebauter Handlung, mit netter Musik und Gefühl für Wirkung. Filme, die trotz ihrer populären Note so gemacht sind, daß auch der Anspruchsvollere genug an ihnen findet, um nicht schimpfend das Kino zu verlassen. Filme, die nicht mit eiskalter Geschäftsroutine „fabriziert“ sind, sondern mit ein bißchen Liebe und Ueberlegung. Es braucht ja gar nichts Literarisches zu sein, nur sauber und mit gesundem Menschenverstand muß gearbeitet werden.

Das Manuskript von Billie Wilder ist gut. Das hat man ohne Einschränkung in dieser Saison nicht oft sagen können. Es hält das, was der Titel dem Publikum verspricht, aber es läßt kein armes Mädel zu einem Millionär kommen, sondern berücksichtigt die Tatsache, daß die Leute heute zumeist kein Geld haben. Das verliebte Spiel zwischen Berlin und Wien beginnt reizvoll an der Donau und endet glücklich an der Spree, mit einer großartigen Schlußpointe. Albert Paulig als Ober in einem schnell errichteten Wiener Café nimmt zähneknirschend Bestellungen auf zehn verschiedene Zubereitungen des edlen, aromatischen Getränks entgegen und schmettert dann in die Küche: „Zehnmal Kaffee!“ Was ein Berliner ist, der will nichts wissen von mit Schlag und ohne Schlag, von Haut und Kapuziner und sonstigem Firlefanz. Die Leute lachen noch auf der Straße über den Witz.

Viktor Janson liefert hier wohl seine beste Tonfilmarbeit. Der Film ist liebenswürdig, die Pointen des Manuskriptes „kommen“, der Schnitt ist exakt, und das Tempo läßt bis zum letzten Meter nicht nach.

Einige Szenen mit dem beweglichen Ernst Verebes sind zwar ein bißchen knallig, aber dieser Exkurs in die Posse stört weiter nicht.

Sehr überlegt ist eine Bühnen Veranstaltung zu Ehren des Wiener Walzers inszeniert. Die Vorgänge auf der Bühne, wo Wittrisch singt und die Girls sich im Walzertakte drehen, werden durch heitere Episoden im Parkett illustriert, die die Handlung weitertreiben. Autor und Regisseur vermeiden so den Bruch, der in vielen anderen Filmen durch allzu langes Verweilen bei musikalischen und tänzerischen Exkursionen entstand.

Martha Eggerth sieht als Wiener Mädel reizend aus, sie befriedigt gesanglich mehr als am Vortage im Atrium, weil man sie nicht vor allzu schwierige Aufgaben stellt. Rolf van Goth ist ein sehr sympathischer Liebhaber, er trägt Herz, ohne süßlich zu wirken.

Lizzi Natzler bringt als Partnerin von Verebes eine nette Stimme mit. Ida Wüst und Albert Paulig erspielen sich mit bewährten Mitteln einen neuen Erfolg, Hermann Blaß steht ihnen nicht nach. Paul Hörbiger als Wiener Rundfahrtunternehmer wienert mit Bravour.

Ein wesentliches Moment in diesem Film ist die Musik. Franz Lehár, einer der Großen der Operette, schrieb sie. Seine Walzermelodien gehen ins Ohr, man merkt erfreut, daß hier ein großer Könner am Werke war. Das Publikum wird sich willig von diesen einschmeichelnden Weisen gefangen nehmen lassen. Es geht jedenfalls auch einmal ohne Jazz! Texte: Fritz Rotter und A. Robinson.

Das Technische klappt, wie immer bei der Aafa. Heinrich Gärtner und Hugo von Kaweczynski drehten, Jack Rotmil lieferte die Bauten, Hans Grimm besorgte den Ton.

Das Publikum, während des ganzen Abends in glänzender Stimmung, feierte dankbar die auf der Bühne erschienenen Künster.