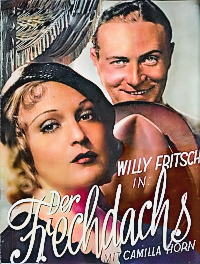

Originaltitel: Der Frechdachs. Lustspiel 1932; 85 min.; Regie: Carl Boese, Heinz Hille; Darsteller: Willy Fritsch, Camilla Horn, Ralph Arthur Roberts, Else Elster, Anton Pointner, Erich Kestin, Maria Forescu; Ufa-Klangfilm.

Ein vermögender junger Mann interessiert sich für eine von ihrem Manne betrogene Frau, drängt sich in der Rolle eines Erpressers in dessen Haus und heiratet sie, nachdem ihre Scheidung perfekt geworden.

Zusammenfassung

Was ist denn dabei, Wenn man sich leicht verliebt, Wenn man nur sein Herz Dabei nicht gleich vergibt . . . . . !?

Adolphe Ménard, der Pariser Architekt, der seinen ersten Frühling hinter sich, den dritten aber noch vor sich hat und gewillt ist, ihn auch auszukosten, ist ein unverbesserlicher Schwerenöter. Seine größte Stärke ist seine Schwäche für das schöne Geschlecht, und wie ein Schmetterling flattert er von Rot zu Schwarz, von Blond zu Braun und vergißt gern und leicht, daß er seit zwei Jahren mit Alice, seiner entzückenden jungen Frau, verheiratet ist Sogar den Hochzeitstag hat er vergessen und muß sich mit einem Geschenk vom Juwelier und einem netten Abendausgang zu zweit in den „Silbernen Affen“ aus der Affäre ziehen. Als er mit Alice die elegante Tanzbar betritt, sitzt an dem bestellten Tisch bereits ein Herr – wie Alice leichthin feststellt, ist er jung und hübsch. Der junge Herr macht bei Alice die gleiche Feststellung: „Donnerwetter, ist die Frau hübsch!“ und räumt liebenswürdig lächelnd dem Ehepaar das Feld. – Unter den „Silbernen Affen“ mädchen, die bei den Klängen eines Jazz ihre Reize zur Schau stellen, verbreitet sich wie ein Lauffeuer der Ruf: „Baby ist da!“ Das ist nämlich Ménards nicht sehr seriöser Spitzname bei den Damen. Verstohlen winken schlanke Hände, locken Münder, und wann hätte Ménard je widerstehen können! Er verläßt Alice und taucht an der Bar unter in einer duftigen Wolke von Parfüm und eleganten Abendkleidern.

Wer viel geliebt, so heißt es ja,

Dem wird auch viel verziehn!

Ich kann nichts dafür, wenn’s in mir brennt,

Heiß und lichterloh.

Ich kann nichts dafür, mein Temperament

Zwingt mich, und dann bin ich – so!

Baby ist mal wieder „so“, und Alice sitzt allein und verlassen. Auch der junge Mann von vorhin stellt das fest, redet sie an und holt sie zum Tanz. Zögernd folgt sie.

Was ist denn dabei,

Wenn man sich leicht verliebt . . . . .

Er erfährt, daß Alice verheiratet ist, und sieht, daß Ménard sie sichtlich vernachlässigt, so sehr, daß es schon eine ernstliche Kränkung darstellt. Der alte Frauenjäger ist gerade auf einer neuen Fährte; die pikante Loulou Gazelle, von Beruf „Künstlerin”, hat es ihm angetan. Als Ménard im Besitz von Loulous Adresse an seinen Tisch zurückkehrt, ist Alice verschwunden. Ihre Heimfahrt verlief etwas stürmisch, denn der junge Mann hatte die Frechheit, einfach mitzufahren. Damit noch nicht genug, er raubte der Empörten sogar einen Kuß und kündigte ihr an, daß er sie heiraten würde. Dann knallte ihm allerdings die Haustür vor der Nase zu. – Schon am nächsten Tage kommt Ménard, um die schöne Gazelle zu „schmieden, solange sie warm ist“, in die Wohnung dieser Dame, aus deren Zimmer gerade mit fürchterlichem Krach ein Herr herausfliegt. Etwas ängstlich vor so viel Temperament betritt „Baby” den Tempel seiner neuen Göttin, aber die ist ganz nett zu Adolphe, denn er ist reich und etwas angejahrt, also gerade das, was sie brauchen kann. – Auch der freche junge Mann hat den Kriegspfad der Liebe betreten. Er stellt sich bei Alice als der neue Diener vor. Während des erregten Gesprächs kommt Ménard nach Haus, rasch versteckt Alice den Frechling in der Telephonzelle. Dort belauscht der junge Mann ein Gespräch zwischen Ménard und Loulou und erfährt, daß Loulou Ménard zuliebe ihrem alten Verehrer Henri Latour den Laufpaß gegeben hat. Bald darauf läßt sich bei Ménard ein Herr melden. Es ist der junge Mann, der sich als Henri Latour, Loulous Verflossenen, ausgibt und Ménard so lange mit Skandal bedroht, bis dieser ihn als Sekretär im Hause behält. – Der wirkliche Henri Latour lebt Von der wenig schönen Gewohnheit, unvorsichtige Briefe an Loulou unter Bedrohung mit Skandal an die Absender zu verkaufen. Ménards neuer Sekretär empfängt ihn und kauft ihm einen Brief ab, den Ménard an Loulou geschrieben hat. Dann eilt der eifrige Sekretär zu Loulou und bittet sie, mit Ménard zu verreisen nach Cap Fréhel, dort soll als Vorwand Ménard einen Spielsaal bauen. Alice merkt, daß der Frechdachs sie isolieren will und daß sie ihm schon gar nicht mehr so furchtbar böse ist, wie sie es eigentlich sein müßte. Sie reist ihrem Mann nach Cap Fréhel nach. Ménard, der Loulou noch einige tausend Frank für den richtigen Latour gezahlt hat, damit der reinen Mund hält, genießt in Cap Fréhel mit Loulou die Sonne des Südens.

Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang,

Ewig sollst du mir treu sein.

Stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang,

Immer, Liebste, dir neu sein!

So klingt und singt es an dem herrlichen Strande. Aber das Verhängnis naht in Gestalt von Alice, die das Zimmer rechts neben Ménard bezieht, in dem linken wohnt Loulou. Henri Latour trifft auch ein, ebenso der freche junge Mann. Alice hört, daß Latour Geld bekommen hat, und da sie den jungen Mann für Latour hält, ist sie tiefinnerlich empört. Ein ganz gewöhnlicher Erpresser! Wütend reist sie ab. In der Hotelhalle trifft sie aber den richtigen Latour, der ihr Briefe Ménards anbietet, und jetzt wird ihr klar, daß sie dem Frechdachs Unrecht getan hat. – Dieser sitzt betrübt in Paris in seinem Zimmer, da meldet sein Diener die neue Wirtschafterin an. Ärgerlich blickt er auf: „Was soll das?“ Alice, die sich nun von Ménard scheiden lassen wird, steht vor ihm. Und vor dem ersten Kuß flüstert sie selig: „Frechdachs“.

Kritik (Georg Herzberg, Film Kurier #102, 04/30/1932):

Guter, knapper Titel für einen Fritsch-Film – da kann man sich gleich ein Bild davon machen, was los sein wird: Willy Fritsch erorbert sich eine Frau. Er besiegt sie mit dem charmantesten Lächeln, er nimmt alle Hindernisse mit elegantem Schwung und erledigt die Gegner mit überlegener Geste. Schwer wird es dem forschen Jüngling-weiter nicht gemacht. Der in Betracht kommende Gatte ist erstens ein ziemlich ausgewachsener Trottel, und außerdem springt er so oft und ungeschickt zur Seite, daß ein gegnerischer Scheidungsanwalt seine helle Freude daran haben würde.

Die Vorgänge entstammen einer Komödie von Verneuil, die Geschichte spielt natürlich in Paris. Ein Autoren-Trio I. von Cube, Paul Frank und Fritz Falkenstein hat die Dinge zu einem Drehbuch umgeformt. Mit vielen netten szenischen Einfällen und mit Chancen für die Hauptdarsteller. Daß sie die große Spannung schuldig bleiben, ist nicht ihre Schuld. Auch der letzte Kinobesucher weiß nach dem Vorspann, daß der Fritsch Sieger sein wird.

Die Regie, für die Carl Boese und Heinz Hille zeichnen, findet nach einem merkwürdig schwachen ersten Akt, der eine schablonenmäßig inszenierte Tanzbar und ein falschakzentuiertes Chanson der Elster bringt, rasch den richtigen Tritt. Fritsch wurde selten so liebenswürdig und jungenhaft eingesetzt, und nachdem in eine originell aufgenommene Telephonzellen-Szene die ersten Beifallssalven hineingeprasselt waren, hatte das Publikum Kontakt zur Leinwand gefunden.

Ob der üblichen Komödienkonflikte herrschte dann bis zum Schluß im Parkett eine sehr aufgekratzte Stimmung.

Ralph Arthur Roberts muß alle Leidensstationen eines ertappten Ehemannes passieren, er muß zahlen und immer wieder zahlen, er wird in flagranti erwischt und ist zum Schluß die Frau und die Freundin los. Roberts zeichnet mit derben Strichen seine Komödienfigur. Das ist zwar nicht Verneuil, aber von frappanter Wirkung auf die breite Masse der Kinobesucher.

Camilla Horn wirkt blaß. Sie vermag nur selten ihre Starrheit in Stimme und Ausdruck zu durchbrechen.

Sehr beweglich ist Else Elster. Eine Männerjägerin, der man im Falle Roberts ihren Erfolg gönnt. Außerdem hat sie das Filou Anton Pointner auf dem Hals, der schon dafür sorgt, wo die Tausendfrancscheine bleiben.

Die Poremsky mimt ein sehr appetitliches Zöfchen, Kestin holt aus einer Dienerrolle das Mögliche heraus, Ernst Behmer und Maria Forescu gefallen.

Für die Kompositionen zeichnet ein neuer Mann: Stefan Samek. Seine Melodien sind leichtbeschwingt, die Besucher pfeifen noch ein paar Takte auf der Straße. Rudolph Bernauer schrieb die Texte. Um die musikalische Leitung bemühte sich Hans-Otto Borgmann.

Das Technische hat Ufa-Standard. Constantin Tschet und Werner Bohne lieferten eine ausgezeichnete Kameraleistung, Hermann und Lippschitz bauten mit Raumgefühl, Dr. Seidels Ton ist schlackenrein.

Es gab wiederholt während des Films Applaus. Zum Schluß wurden die Darsteller, insbesondere Willy Fritsch, immer wieder vor den Vorhang gerufen. Fritschs ungeheure Popularität kam durch die Verehrerschar zum Ausdruck, die während des ganzen Abends die Auffahrt zum Gloria-Palast belagerte.