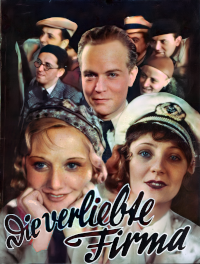

Originaltitel: Die verliebte Firma. (Mein Herz ist noch ledig.) Musikalisches Lustspiel 1932; 72 min.; Regie: Max Ophüls; Darsteller: Lien Deyers, Gustav Fröhlich, Anny Ahlers, Ernő Verebes, José Wedorn, Hubert von Meyerinck, Fritz Steiner, Leonard Steckel, Hermann Krehan; D. L. S.-Tobis-Klangfilm.

Ein Mädel, Postangestellte in einem Winterkurort, platzt in die Aufnahme einer Filmgesellschaft hinein. Jeder der „Filmschaffenden“ will sie, nicht ganz ohne Hintergedanken, als Star managen. Daraus wird nichts. Dafür aber heiratet sie der junge Direktor.

Zusammenfassung

Leo Lamberti und Peggy Barnim, die Stars der Idfag (Ideal-Tonfilm A. G. in Berlin), sind in Wiesendorf, einem kleinen, idyllischen Wintersportplatz. zu Außenaufnahmen eines Tonfilms. Der Regisseur Bing, der Aufnahmeleiter Pulver, der Operateur sind dabei, eine Tonaufnahme im Schnee zu machen, während der Autor – Fritz Willner – und der Komponist – Toni Bauer – noch in letzter Minute an ihrem Werk im Hotel arbeiten. – Die beiden Filmstars sind miteinander verheiratet; die Folge davon ist, daß es während der Aufnahmen fortwährend Streit und Eifersüchteleien gibt. Endlich soll die letzte Aufnahme gedreht werden, da platzt ein kleines, blondes Mädel, Gretl Krummbichler, auf Skiern in die Szene hinein und verpatzt alles. Große Empörung, die Sonne ist weg, der Tag ist verloren. – Im Hotel große, erregte Regiesitzung, gleichzeitig der übliche Krach des Star-Ehepaars, der mit der Abreise von Peggy endet. Versöhnungsversuche sind vergeblich. Leo erklärt, nie wieder mit Peggy einen Film zu drehen. Die Rolle muß umbesetzt werden.

Während der Aufnahmestab entsetzt dem abfahrenden Auto der Peggy nachruft, fallen die Blicke auf ein reizendes Bild: Greil inmitten einer Schar von Kurgästen. Post verteilend. Leo ruft begeistert: das wäre eine gute Besetzung, hier wäre endlich einmal ein neues Gesicht! Begeisterte Zustimmung aller der Stab geht herunter, um mit der unbekannten Kleinen zu sprechen, während der Regisseur dem Sohn des Generaldirektors der Idfag, Werner Loring (der Generaldirektor selbst ist in Amerika), von den Verhältnissen telefonisch Mitteilung machen will.

Der Aufnahmestab sieht Gretl Krummbichler noch in die Post hineingehen; sie suchen si, aber sie ist nicht zu sehen – – sie ist in ihrem Beruf Postbeamtin und hat Dienst hinter dem Schalter. Sie tragen am Schalter nach einem kleinen blonden Mädel, aber Gretl sagt ängstlich, hier sei keine, denn sie ist in dem Glauben, sie solle für den Schaden der verpatzten Aufnahme verantwortlich gemacht werden.

Der Regisseur telefoniert immer noch mit Berlin und schildert den Krach mit der Diva, das Dazwischentreten eines kleinen, blonden Mädels und Suchen nach ihr. Gretl erfährt glückselig, während sie das Gespräch mit Herlin, daß sie zum Filmstar auserkoren ist.

Glücklich teilt sie das ihrem Vorgesetzten, dem Postvorstand Klingmüller, mit. Selig läuft sie in das Hotel und bald führt der Zug den gesamten Aufnahmestab mit dem neuen Star nach Berlin, mit dem Star, in den sich alle schon verliebt haben und der auch traurig den Postvorstand Klingmüller zurückläßt.

In Berlin ist Peggy – nervös, aufgeregt, hysterisch – bereits beim Juniorchef gewesen, um ihrerseits zu erklären, nie wieder mit Leo Lamberti einen Film drehen zu wollen.

Gretl steilt sich bei Werner Loring als die neue Entdeckung aus Wiesendorf vor, der sie nüchtern und sachlich für den nächsten Morgen ins Atelier bestellt. Gretl verabredet für den Abend mit Pulver, dem Aufnahmeleiter, in das Wellenbad zu gehen, denn er ist der einzige der ihre Adresse kennt. Der Juniorchef hat vorsorglich alten anderen, die mit der jungen Novize Kontakt suchten, eine falsche Adresse gesagt.

Am Abend, beim Verlassen seines Büros, stets Werner Loring Pulver und Greil zusammen, er fährt ihnen nach und so treffen sich die drei im Wellenbad. Der junge Chef, dem das kleine Mädel schon zu gefallen beginnt, schickt Pulver weg. Pulver, eifersüchtig, dirigiert den ganzen Aufnahmestab ins Wellenbad, wo sich alle zu ihrem gegenseitigen Erstaunen treffen, aber noch mehr verblüfft sind, als sie den Juniorchef mit dem neuen Star das Wellenbad verlassen sehen.

Leo Lamberti ist nicht gerade begeistert, daß der Juniorchef der Firma sich für den neuen Star interessiert; er versöhnt sich mit seiner Partnerin und Gattin und schwört, mit keiner anderen die Rolle zu spielen als mit ihr. Am nächsten Morgen – im Atelier – wundert sich Gretl, daß von der begeisterten Atmosphäre in Wiesendorf nichts mehr übrig geblieben ist, alle mit ihren Leistungen nicht zufrieden sind, so daß der Juniorchef entscheidet: Peggy spielt. Enttäuscht packt Gretl ihre Sachen und der Zug führt eine kleine Postbeamtin, natürlich 3. Klasse, wieder nach Wiesendorf. Wie sie den Zug verlassen will, hindert sie ein junger Mann daran. Sie wird ins Coupe zurückgedrängt und der Zug fährt weiter. Zum größten Erstaunen sieht sie, daß Werner Loring ihr im Auto nachgefahren ist. Er hat ihr ihre Filmkarriere verdorben, weil er für, nicht gegen sie war. Er hat bereits die Fahrkarten nach Venedig bei sich, das zwei glücklichen Menschen seine Schönheiten erschließen wird.

Kritik (Hans Feld, Film Kurier #046, 02/23/1932):

Was diesen Film vor vielen der lustigen Gattung auszeichnet: Die Ungezwungenheit der Schauspieler-Haltung.

Es ist ein heiterer Ton, der da angeschlagen wird. Und erfreulicherweise ohne die augenzwinkernde Aufforderung von der Leinwand herunter: Seids lustig, Kinobesucher.

Kampf um Heiterkeit, – ohne Krampf. Das ist viel.

★

Doch ist es nicht alles; des Films stärkste Erfolgschance liegt in der Besetzung der Hauptrollen; Lien Deyers und Gustav Fröhlich spielen sie.

Plötzlich wird damit ein Lustspiel zu einer wirklich erfreulichen Angelegenheit: Rollen formen sich zum Menschenantlitz. Von der weißen Wand strahlt Leben aus, interessierend immer wo man es auch packt.

Dies ist das Wandlungswunder eines veredelten Darstellungsprozesses.

Um so wirksamer wird die Kontrastierung von Hauptspielern und Milieu. Der blonden Anmut der Deyers, der überlegen männlichen Liebenswürdigkeit Fröhlichs ist der Filmbetrieb an sich entgegengestellt.

Ein Film vom Film, weshalb auch nicht. Das spielerische Jonglieren mit dem eigenen Beruf, mit einem nach außen hin immer wieder so lockenden Metier, hat den Vorzug vielfachen Schillerns. Roman und Bühne erzählen seit Jahren vom Erfolgsthema „Film“. Weshalb soll es da nicht auch der Film selbst tun.

Da sind sie mit einer Freude am Spaß dabei, die Leute vom Bau. Detail ist alles; hier ein kleiner Schlenker, dort eine Arabeske. Das Autorenmäßige (Marischka, Granichstädten & Zeckendorf) ist nicht so wichtig. Sie dürfen ja wieder einmal sich selbst spielen, die Leute vom Bau.

Um ein Naturwesen, ein goldiges Kälbchen, tanzt die verliebte Firma, die verliebte Filmfirma. Bei Außenaufnahmen ist dieses Bergmädel auf Brettln hineingeschliddert in das Duett der Stadtfracks.

Schon diese Aufblendung genügt, um beste Stimmung zu erzeugen: Inmitten der Höhenwelt ein Schlagerzwiegesang, verpatzt durch ein ahnungsloses Wesen aus besseren Bezirken. Wer lacht da . . . nicht?

Eine zwanglose Gruppierung erfolgt rings um den Schneehasen: Die Diva gibt, in einer jener turnusmäßig wiederkehrenden Launen, die Bahn frei. Und nun stürzen die Entdecker heran: Autor und Regisseur, Komponist, Hauptdarsteller. Natürlich auch der Aufnahmeleiter.

Kein Grund trotzdem, für einen Protestschritt der diesbezüglich zuständigen Organisation- Erstens ist es viel zu nett gemacht, um anstößig zu wirken; und zweitens ist es Immer so eine Sache mit dem Wahrheitsbeweis. – Eine gute Weise, so ein Spottliedchen vom Filmbetrieb. Und sie wird gern gehört, wenn sie so hübsch instrumentiert ist, wie hier.

★

Konflikt und Erotik, die beiden ruhenden Pole in der Filmerscheinungen Flucht, sind auch beim Film vom Film vorhanden.

Es ist sogar sehr viel Explosionsstoff. Denn die Privatinteressen des veruneinigten Starehepaares kreuzen sich mit denen der Gesellschaft, von den Nachwuchsentdeckern entdeckt jeder sein reiches Innenleben, das zum Babystar avancierte Gebirgsmädel hat genug damit zu tun, sich zwischen dem neuen Beruf und seinen Nacht-Seiten hindurchzufinden.

Beneidenswertes Filmvölkchen, denkt der Zuschauer, wenn der Produktionschef nicht nur Zeit findet dem eigenen Geschäft eine Acquisition für seinen Hausgebrauch auszuspannen; sondern Zeit und Geld genug hat um im Nu auf eine kleine Reise nach Venedig umzuschalten, in die Zweisamkeit (In dieser Unmotivierung der letzten Meter wird das Filmmärchen realistisch: Der Mangel an Autorengrips offenbart sich.)

Doch bis es dahin kommt, ist Raum für Szenenwechsel. Von 3000 m Gipfelherrlichkeit bis ins Staakener Parterre. Gepapptes Venedig und echtes Wellenbad, Filmfirmenbetrieb und die unwahrscheinliche Pracht einer Prominentenwohnung. Daran erkenn ich meinen Robert Neppach, Chefarchitekt und branchekundigen Produktionsleiter. Spottet seiner selbst und weiß doch, wie.

Es gibt viel zu sehen und zu hören aus der Welt der Kulissen. Die große Attraktion des Betriebes lockt für sich.

Dazu ein gut zusammengestelltes Ensemble. Max Ophuels, der Regisseur, empfiehlt sich damit als leistungsfähiger Mann, dem von der Theatertätigkeit her die Handhabung des Dialogs keine Schwierigkeiten bereitet.

Den Tenor spielt, singt, stolziert José Wedorn, echt und komisch, in jeder Drehung. Sein Ehekreuz, die Diva: Anny Ahlers. So schwebt sie vorüber, ein gemaltes Bild, in einer brillanten Szene mit ihrem Direktor brillierend.

Dem Autor leiht H. von Meyerinck eine nicht alltägliche Haltung in einer Rolle, die das von dieser Species Zeitgenossen gewohnte Minimum an Einfällen aufweist; sein Kompagnon nach Noten, zu klingender Musik von Granichstädten, ist Fritz Steiner.

Leonhard Steckel, der Regisseur, darf im Schmucke seines Umfangs sich wie Kart Gerron fühlen. Und Hermann Krehan wirkt, wenigstens oben herum, wie ein Double des Kollegen-Kameramanns Franz Planer.

Hinter einem Schnurrbart, unter österreichischem Uniformrode, verbirgt sich Werner Finck. Indes der Leutsprecher der Branche, auch Regieassistent genannt in der Gestalt von Ernst Verebes seine Caprioien treibt.

Soweit die Liste derer, die so tun, als ob. – Die hinter ihnen stehen, sind die Techniker: Grete Walter (musikalische Bearbeitung), Carl Puth (Bild), Carlo Paganini (Ton), Else Baum (Tonschnitt).

Sie hatten mitsamt eine dankbare Aufgabe.

★

Denkwürdig und zugleich wertvoll bleibt, gerade in einem Film solchen Genres, die Persönlichkeitswirkung zweier Künstler. Bester Beweis für die Tatsache, daß auch beim Produkt der Industrie die Leistung entscheidet.

Lien Deyers in ihrer Mädelanmut, in ihrer unverfälschten Süße, ist ein Stück Natur, unmittelbar, gerade in der Umgebung des Scheins. Wer unter den deutschen Kolleginnen könnte beute diese Rolle gleich reizvoll, gleich hold verkörpern. –

(Laßt ihr Zeit ihr ursprüngliches Spieltalent weiter zu entwickeln, auch sprachlich, und gebt ihr, vor allem Rollen dieser Art in der sie eine Konkurrenz nicht hat.)

Nicht weniger erfreulich ist Gustav Fröhlich. Wie er einen schemenhaften Juniorchef anpackt ihn ohne falsche Töne zu einem sympathischen männlichen Jungen geradebiegt –, prachtvoll.

So geht man ins Lichtspielhaus, um sich unterhalten zu lassen – und findet Menschengestaltung.