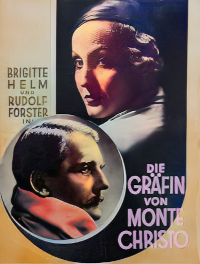

Originaltitel: Die Gräfin von Monte Christo. Hochstaplerkomödie 1932; 98 min.; Regie: Karl Hartl; Darsteller: Brigitte Helm, Rudolf Forster, Lucie Englisch, Gustaf Gründgens, Mathias Wieman, Oskar Sima, Ernst Dumcke, Hans Junkermann, Theo Lingen, Hugo Flink, Harry Hardt, Karl Etlinger; Majestic-Klangfilm.

Eine Wiener Filmkomparsin geht mit Luxuswagen und Pelzmantel von der Nachtaufnahme durch, fährt auf den Semmering, wird dort für eine Fremde von Distinktion gehalten. Durch den Streich eines Hochstaplers kommt sie unschulbigerweise zu einer fulminanten Garderobe und einigem Geld. Als er sie später zwingen will, seinen Beruf zu teilen, veranlaßt ihn ein „Kollege“ zur Abreise, wird aber nachher selbst auf seine Denuntiation hin verhaftet. Das Mädel ist schließlich froh, der Justizmaschine zu entgehen, kehrt zu seinem Verlobten zurück.

Zusammenfassung

Niemand fragt uns,

Ob wir manchmal glücklich sind,

Und niemand fragt,

Ob wir Sehnsucht haben.

Ob uns etwas plagt –

Niemand fragt, niemand fragt . . . .

Die schlanke blonde Jeanette und die rundliche brünette Mimi, zwei kleine Komparsinnen mit großer Sehnsucht und winzigem Einkommen, harren tagtäglich im Filmcafé auf den allmächtigen Aufnahmeleiter Herrn Spitzkopf, um die zehn Schilling zu ergattern, die für ein paar Stunden Statistenarbeit gezahlt werden. Einmal muß doch die grobe Rolle kommen, die heraushebt aus der Masse, in die lichten Höhen, wo es Autos und Pelzmäntel, Perlen, Brillanten und Kavaliere mit Menjoubärten gibt . . . . Dann könnte vielleicht muß Jeanette Ihren Stefan heiraten, den armen Zeitungsschreiber, der sich vergeblich bemüht, den lokalen Teil des „Journals” interessant und spannend zu gestalten. Aber das sind Träume, vorläufig ist Jeanette froh, daß sie Gnade findet vor den kritischen Augen Spitzkopfs, der eine elegante Weltdame für 10 Schilling sucht, die chauffieren kann, – den Pelzmantel liefert die Firma, Mimi darf das dazugehörige Kammerzöfchen spielen. – Stefan hat weniger Glück gehabt, der Direktor teilt ihm mit, daß er ihn zum Höchsten Ersten abbauen muß, der Betrieb werde verkleinert, das Geschäft gehe schlecht – das alte Lied. Jeanette hört die böse Kunde und ihre schmalen Lippen pressen sich kampflustig aufeinander. Sie ist jung und schön und will kämpfen für Ihr Glück. – Ihre Gedanken sind nicht bei der Aufnahme am nächsten Tage, der Regisseur ist unzufrieden. Was bildet sich die kleine Komparsin denn eigentlich ein ? Spitzkopf soll das nächste Mal eine andere bestellen. Jeanette hört es. Fester umspannen die schlanken Hände im eleganten Lederhandschuh das Steuer des Autos, in dem sie nebst Zofe vor dem Portal des Luxushotels vorfahren soll. „Aufnahme!” schreit der Regisseur, die Lampen leuchten auf, der Operateur beginnt zu kurbeln, Jeanettes schmaler Fuß tritt auf den Gashebel, das Auto fährt an. Der Hotelportier sieht bereit, die vornehme Dame zu empfangen, die Koffer abzuschnallen. Aber – was ist denn das? Das Auto fährt weiter, immer schneller, vorbei am Hotelportal, vorbei an den verblüfften Filmleuten, die Mund und Nase aufsperren, hinaus ins Freie, in die weite, winterlich schöne Welt! Zitternd vor Angst redet Mimi auf die Freundin ein, aber die hört nicht sondern jagt dahin mit entschlossenem Gesicht, unheimlich ruhig. Ein Wegweiser taucht auf: „Semmering”. „Ein Fingerzeig”, denkt Jeanette, und nach einer rasenden Fahrt hält der Wagen in eleganter Kurve vor dem berühmten Wintersporthotel auf dem Semmering. Jeanette pariert vor dem Portal, – ganz wie das Drehbuch vorschreibt – der Portier stürzt heraus, hilft ihr aus dem Wagen. Ein hochmütiger Blick zwingt Mimi in die Zofenrolle, sie sieht kopfschüttelnd zu, wie die Freundin ein teures Appartement bestellt, wie es einer „Gräfin von Monte Christo“ – so hieb die Filmrolle – zukommt. – Der erste Schritt ist getan und alles ist gut gegangen, aber der „Gräfin“ ist doch etwas bange ums Herz, als sie in ihrem entzückenden Hotelsalon steht und ihre sagenhaften Filmkoffer betrachtet, in denen altes Gerümpel aus dem Fundus verpackt ist anstatt Kleider und Schmuck. –

Aber noch ist Jeanette mittig. Im Vertrauen auf ihre Schönheit und Eleganz betritt sie den Lesesalon, ein distinguierter Herr liest eine Zeitung. Grob leuchten die Schlagzeilen auf der ersten Seite: „Sensationelle Flucht einer Filmkomparsin“! „Die Polizei sucht fieberhaft nach den Flüchtlingen!“ Entsetzt starrt Jeanette auf das Blatt. Durch eine List bringt sie den Leser dazu, die Zeitung preiszugeben, und liest nun ihren eigenen Steckbrief, Was soll sie anfangen, ohne Geld, ohne Kleider? Besser alles gestehen, als das Ende mit Schrecken abwarten. Der Hoteldirektor soll alles erfahren, die Mädchen setzen einen Brief auf. Eine Nacht noch soll der Schwindel dauern! Da klopft es hart an die Tür – Polizei! Jeanette erstarrt vor Schreck In ihrem Bett, sie gibt sich verloren. Aber ein wunderbarer Zufall schützt sie noch einmal und wirft ihr sogar die komplette Ausrüstung einer Weltdame an Kleidern, Schmuck und Wäsche in den Schoß. Halb gezwungen, halb freiwillig spielt sie ihre Rolle weiter, gehetzt von einem „Kollegen”, beschützt von einem Kavalier, der erst im letzten Moment, als alles verloren scheint, die Maske fallen läßt. Während die Polizei im Trubel des Silvesterballes die Schuldigen unmerklich einkreist, klingen die Sektgläser! Es schlägt 12. Alle Lichter verlöschen! – Als sie wieder aufflammen, hat ein tollkühner Spieler seinen letzten Coup verloren, aber zwei Mädchen rasen in ihrem Auto durch die Winternacht. Die Polizeiwadie kurz vor Wien hält sie an.

Stefan soll helfen! Der eilt auch herbei, aber vorher hat er schnell einen fulminanten Sensationsartikel verfaßt. Ganz Wien horcht auf! Eine Sensation! Die „Gräfin von Monte Christo” ist das Tagesgespräch. – Die Reklame ist so groß, daß sowohl die Filmfirma als auch das Hotel auf Klage verzichten. Stefan wird nicht abgebaut, und die gesamte Komparserie freut sich, daß endlich mal eine der Kleinen eine große Rolle gespielt hat. Andere werden folgen!

Kritik (Georg Herzberg, Film Kurier #096, 04/23/1932):

Filme wie dieses hat das deutsche Kino in der Saison 1931/32 zu wenig gehabt. Es müssen mehr werden im nächsten Jahr, oder das Publikum läuft uns in Scharen davon, angeödet vom Operettengedudel.

Wodurch sind Film und Kino groß geworden? Dadurch, daß die Besucher von der Leinwand herab Spannung empfanden, daß sie nicht nur zuschauten, sondern auch mitgerissen wurden. Und wenn auch einige Outsider über den „Kintopp“ lächelte, das Publikum ging hinein und war zufrieden.

Von fünfzig Filme mit blutarmer Operettenhandlung können wohl fünf durch glänzende Darstellung, durch kostspielige Ausstattung, durch geniale Regie und mitreißende Schlager-Melodien Erfolge werden. Höher ist der Prozentsatz in dieser Saison wirklich nicht gewesen. Der Produzent, der auf „sicher“ arbeiten will, muß schon seine Chance im Manuskript suchen.

Dr. Gregor Rabinovitsch ist ein kluger Produzent. Er hat erkannt, daß im Moment handfeste Abenteurer-Filme mit Lustspieleinschlag von vornherein gegen die Operettenkonkurenz einen gewaltigen Vorsprung haben. Die Kinobesitzer werden es ihm danken.

★

Walter Reischs Manuskript hat es in sich. Eine originelle Idee wird konsequent zu Ende geführt. Zwei Wiener Komparsinnen brennen mitten in der Außenaufnahme mit dem ihnen anvertrauten Luxusauto durch. Auf dem Semmering landen sie, die überlegene Jeannette und die liebe, ängstliche Mimi. Als Gräfin von Monte Christo nebst Zofe residieren sie eine Woche bei Panhans, ohne einen Schilling in der Tasche, immer bereit zum Geständnis, aber stets vom Schicksal begünstigt. Voller Aufregung sind diese acht Tage, zwei Verbrecher von Format kreuzen ihren Weg. Schließlich landen sie wieder in Wien, Hauptpersonen einer Sensationsaffäre, mit der Aussicht, durch ihren Streich aus dem Komparsinnenfach hinein ins Gebiet der Starrollen zu kommen.

Das Drehbuch ist raffiniert gebaut. Es läßt den Zuschauer vor Spannung den Atem anhalten und dann wieder herzhaft lachen, es bringt die große Welt und das harte Alltagsleben. Reisch hält bewußt Abstand von seinen Kollegen, die da die berühmten „Glück“-Filme geschrieben haben, in denen das arme kleine Mädel nach zweitausend Metern, einen Millionär kriegt. Jeannette bleibt bei ihrem Redakteur mit dem großen Ehrgeiz und dem kleinen Gehalt. Und die Aussicht, daß die Komparsin emporsteigt ist nur leise angedeutet. Kein Dollarkontrakt wird ihr sichtbar in die Hand gegeben. Vielleicht ist dieser Schluß, von der Publikumswirkung aus gesehen, etwas zu zurückhaltend und vornehm. Ein bißl genauer will das Parkett nun schon wissen, was aus der Heldin wird. Und im übrigen: Wenn eine einigermaßen gut aussehende Komparsin im täglichen Atelierleben das gleiche Kunststück fertigbrächte man gäbe ihr ja wohl auch die große Chance.

Die große Chance hat man Karl Hartl gegeben, und er hat sie hundertprozentig ausgenutzt. Als Mitschöpfer des letzten Trenker-Films in Fachkreisen beachtet, ist er jetzt in die vorderste Reihe unserer Regisseure gerückt. Man wird kaum eine Szene in diesem Film finden können, bei der Hartl nicht die allein mögliche Auffassungsart angewendet hat. Nicht viele Filme sind innerlich so ausgeglichen und mit so richtigen Akzenten versehen. Hartls Regieführung klappt wie die Fahrt eines auf die Minute die Stationen passierenden D-Zuges. Das Publikum steigt frisch und froh am Zielbahnhof aus, ohne sich einmal über Verspätung und Verzögerungen geärgert zu haben.

Ein Kabinettstück ist die Inszenierung des großen Durchbrennens. Auf hohem Podest spielt unermüdlich die Kapelle, und unten zerspringen alle, vom Regisseur bis zum Hilfsbeleuchter, über den Husarenstreich der Statistin.

★

Darstellerisch hat der Film in dieser Saison nur wenig Ebenbürtiges gehabt. Der deutsche Film kann nicht untergehen, solange ein Ensemble wie dieses zusammengestellt werden kann. Der Gedanke, daß bis in den kleinsten Ort hinein, gute Wiedergabe vorausgesetzt, der Film mit den gleichen Schauspielern läuft, läßt ermessen, welches Wunder doch die Erfindung des Tonfilms darstellt. Wer Tonfilmgegner bekehren will, spare sich die Worte und schicke sie zu diesem Film.

Brigitte Helm, allzuoft in das Vamp-Fach gepreßt, hat endlich einmal eine Rolle, in der ihr wahres Talent zum Durchbruch kommen kann. Sie braucht nicht, vom Friseur und Schneider als Statue herausstaffiert, Eiseskälte um sich herum zu verbreiten. Sondern sie kann ein kluges, ehrgeiziges Mädel sein, das sich in dieser Welt durch nichts verblüffen läßt. Die Helm ist ebenso glaubhaft als Mittelpunkt des Luxushotels wie beim Rendezvous auf dem häßlichen Bahnhof, wo sie von ihrem Stephan dankbar eine Rolle Pfefferminz annimmt.

Lucie Englisch spielt sich einen großen Erfolg heraus. Sie verkörpert alle die Millionen Menschen, die theoretisch das Leben mit ein paar Worten und Handbewegungen meistern und die zusammensinken, wenn es die Probe aufs Exempel gilt. Nur haben diese Menschen nicht ein so entzückendes Wiener Goscherl wie die Englisch und so große, ängstliche Augen.

Beim Abgang auf „offener Szene“ hat Rudolf Forster Applaus. König aller Gentleman-Verbrecher, in untadeliger Haltung, mit scharf-pointierten, abgehackten Sätzen. Er hat trotz seinem Gewerbe unsere Sympathien. Zu sehen, wie Forster sich den Schal umbindet und den Mantel anzieht das lohnt allein den Film.

Gustav Gründgens spielt seinen Schurken um mehrere Nuancen aggressiver, deutlicher und brutaler. Hartl hat die beiden Figuren gut kontrastiert.

Mathias Wiemann, der Dritte um Jeanette, wirbt mit leiser Zärtlichkeit um sie. Er resigniert schon halb, als ihn die Frau wieder mitreißt.

Oskar Sima gibt einen Aufnahmeleiter umsichtig und geschickt ohne naheliegende Karikatur.

Eine Fülle guter Schauspieler, unter ihnen Hans Tunkermann, Theo Linken, Max Gülstorff, Karl Ettlinger und Flokina von Platen, wird in Nebenrollen richtig eingesetzt.

Das Technische in diesem Film ist Babelsberger Standard. Franz Planer photographierte, Herlth und Röhrig bauten, Walter Rühland schuf den Ton.

Die Kompositionen lieferte Allan Gray, der Schlager des Films „Niemand fragt uns, ob wir manchmal glücklich sind“ hat Aussicht auf Erfolg. Arthur Guttmann zeichnet für die musikalische Leitung.